COVID-19 EN VENEZUELA

El subregistro del colapso pandémico

Según datos oficiales, en abril de 2021 se registró el mayor número de muertes por covid-19 en Venezuela: 534. Pero la OMS apunta que hubo 4,4 veces más de lo que anunciaron los voceros de Nicolás Maduro.

Ese, sin embargo, no fue el mes con el más alto subregistro de fallecimientos por el virus en el país. En agosto de 2020, durante la primera ola mortal, las cifras reales de decesos fueron casi ocho veces mayor que las declaradas en los reportes del gobierno

En este especial contamos cómo el subregistro de muertes en Venezuela por Covid-19 quedó sepultado, mientras que el colapso del país se palpaba desde los hospitales hasta los cementerios.

Todas estas escenas configuran el desplome sanitario de una nación con unas estadísticas oficiales de muertes y contagios que nunca correspondieron con la realidad

“La subida de casos de la Covid-19 colapsa el sistema de salud de Venezuela”. “Maduro endurece medidas por repunte del COVID-19”. “Venezuela con más personal sanitario muerto que Chile y Ecuador”. “Venezuela enfrenta una preocupante segunda ola de Covid-19”, “Alcalde venezolano marca casas de pacientes con Covid-19”, “Colapsada área de COVID-19 del Magallanes de Catia”, “Médicos Unidos denunció que 14 sanitarios murieron por COVID-19 en dos días en Venezuela”. Volver a los titulares de la prensa nacional e internacional sobre Venezuela entre marzo y abril de 2021, es repasar la tragedia. Centros de salud rebasados, aumento de muertes del personal sanitario, largas filas de personas para comprar oxígeno medicinal y para cremar cadáveres, se emparejaban con los reportes que por redes sociales y por Whatsapp hacían los usuarios para contar cuántos de sus familiares estaban infectados o habían fallecido por el virus que ocasionó la pandemia.

Los números también hablan sobre ese período. De acuerdo con los datos oficiales, abril de 2021 fue el mes en el que Venezuela registró más muertes por covid-19: 534 en total. Pero los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) presentados en mayo de 2022 dicen que, en lugar de medio millar de decesos, hubo 2.357, 4,4 veces más de lo que anunciaron los voceros de Nicolás Maduro.

Las cifras de la institución internacional indican, además, que ese no fue el mes en el que hubo un mayor subregistro de muertes: fue agosto de 2020, durante la primera ola mortal del covid-19 en el país, cuando el gobierno declaró que habían fallecido 222 personas y las cifras de la OMS apuntaron que fueron 1.771, es decir, casi ocho veces más.

La OMS no fue la única institución que habló del subregistro de muertes en Venezuela durante la pandemia. Ya en marzo de 2022, una investigación del académico Dmitry Kobak, de la Universidad de Tubingen en Alemania, situó al país entre una veintena de naciones con inconsistencias en sus datos de muertes sobre la enfermedad.

A través de la revisión de las estadísticas de la OMS, en este especial se expone cómo, mes a mes, el subregistro de muertes en Venezuela quedó sepultado, mientras que en hospitales, clínicas privadas, registros civiles, cementerios y crematorios se palpaba la realidad de un país que colapsaba en medio del confinamiento.

Para esta investigación se visitaron las sedes de los registros civiles de los cinco municipios de la zona metropolitana de Caracas: Libertador, en Distrito Capital, y Chacao, Sucre, Baruta y El Hatillo, en Miranda, para solicitar acceso a las actas de defunción recientes. A pesar de que en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Registro Civil de Venezuela está consagrado el derecho que todos los ciudadanos tienen de acceder a los archivos, en cada una de estas oficinas públicas, a excepción de Chacao, fue negado el permiso de revisarlos sin razón alguna.

Ley Orgánica de Registro Civil de Venezuela (2009)

Artículo 6. El Registro Civil es público. El Estado, a través de sus órganos y entes competentes, garantizará el acceso a las personas para obtener la información en él contenida, así como certificaciones y copias de las actas del estado civil, con las limitaciones que establezca la ley.

El acceso a los libros de actas de defunción de los años 2019, 2020 y 2021 de Chacao, permitió constatar que los fallecimientos por enfermedades respiratorias, no reportados como covid-19, fueron mayores durante la pandemia. En 2019, 16% de las muertes registradas en Chacao fueron causadas por enfermedades respiratorias. En 2021, ese porcentaje se elevó a 22%.

En algunos meses, el registro de los decesos por enfermedades respiratorias llegó a duplicar —proporcionalmente— la cantidad de muertes que hubo en el período anterior a la llegada del virus. Eso pasó en agosto de 2020, cuando 45,5% de los decesos ocurrieron por causas respiratorias. Un año antes, ese porcentaje fue de 22%. En mayo de 2020 también pasó algo similar: 30% de enfermedades respiratorias frente a 16% registradas el año anterior. Durante 2021, en los meses de enero (28% versus 10% en 2019) y marzo (28% versus 16% en 2019), el fenómeno se repitió.

Otro dato que llama la atención es la poca cantidad de actas de defunción que durante 2020 reflejaron al Covid-19 como causa de muerte. En agosto de ese año, cuando se registró el primer pico de la pandemia en Venezuela, solo nueve de los 20 fallecimientos por enfermedades respiratorias fueron consecuencia del virus. A través de testimonios obtenidos en la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (la principal morgue de Caracas) se conoció que varias de las actas de las personas que murieron por la enfermedad generada por el nuevo coronavirus, y a las que se le habían practicado exámenes que lo confirmaban, no señalaban a este en el recuadro de la causa de muerte.

Tres fuentes médicas consultadas coincidieron en que esa negación podría estar vinculada a la necesidad de agilizar los trámites funerarios por parte de las familias, quienes podían pasar varios días para cremar a los suyos cuando morían por el virus, debido al colapso de cementerios y crematorios. Sin embargo, con esa falta se ignoraron las directrices que la OMS dictó en medio de la pandemia sobre el llenado de los certificados de defunción.

El documento “Orientación Internacional para la Certificación y Clasificación (Codificación) del covid-19 como causa de muerte”, elaborado en abril de 2020 y creado con el objetivo de identificar todos los decesos debidos al entonces nuevo coronavirus, contemplaba que se debía declarar un fallecimiento por esta causa a “una enfermedad clínicamente compatible”, con o sin confirmación. Las excepciones a esta regla eran la existencia de una causa alternativa que no estuviera directamente relacionada con este padecimiento y que no hubiera un período de recuperación completa de covid-19 entre la enfermedad y la muerte.

“Una muerte por covid-19 no puede atribuirse a otra enfermedad (por ejemplo, cáncer) y debe contarse independientemente de las condiciones preexistentes que se sospechan que desencadenan un curso grave de covid-19”, se lee en el escrito.

Fuentes del sector salud aseguraron a esta investigación que, durante las primeras semanas de la pandemia en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro intentó presionar a los médicos para que no declarasen las muertes causadas por covid-19. Este dato, sin embargo, no pudo ser confirmado.

La duda original

Los cuestionamientos a las cifras reportadas por el gobierno venezolano no se hicieron solo sobre las muertes, sino también a los contagios. Mientras que la administración de Maduro se ufanaba de desplegar una ofensiva “demoledora y radical” contra el virus al aplicar miles de exámenes para detectarlo, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha, por sus siglas en inglés) hizo una revelación en mayo de 2020: en el país solo se habían realizado 16.577 pruebas con el método de reacción en cadena de la polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés), lo que se traducía en apenas 2,37% del total de las aplicadas hasta entonces.

Ya desde las primeras semanas del confinamiento por covid-19, que se decretó el 13 de marzo de 2020, fuentes médicas advirtieron la dificultad de determinar con precisión la cantidad de infectados por el virus. Esto porque durante meses solo el Instituto Nacional de Higiene estaba habilitado para hacer las pruebas PCR que podían determinar si una persona portaba el virus. El resultado tardaba más de una semana en ser entregado porque el laboratorio procesaba menos de 100 tomas de sangre al día.

No fue sino hasta finales de julio de 2020 que el gobierno autorizó a un segundo laboratorio para trabajar en la detección de covid-19. En los meses siguientes, hasta noviembre de ese año, la cantidad de laboratorios públicos se incrementó a seis. Sin embargo, ante el aumento de casos, los resultados de los exámenes se conocían semanas más tarde.

Las organizaciones internacionales también pusieron los números de contagios en tela de juicio. “Al 25 de mayo de 2020, en Venezuela había 1.121 casos confirmados de covid-19 y 10 muertos. La cifra real es seguramente mucho mayor debido a la escasa disponibilidad de pruebas confiables, la total falta de transparencia y la persecución contra profesionales de la salud y periodistas que cuestionan la versión oficial. Como consecuencia del hacinamiento en zonas populares y cárceles, así como los problemas generalizados para acceder al agua en hospitales y hogares, es probable que el nuevo coronavirus se extienda con rapidez por el país. El éxodo masivo de venezolanos, así como la actual migración de venezolanos que ingresan y salen del país producto de la pandemia, agrava el riesgo de que el virus se extienda más allá de Venezuela”, señaló un reporte de Human Rights Watch (HRW) de mayo de 2020.

Las señales del colapso

Los efectos del desbordamiento de la pandemia no solo se sintieron en el rezago de las pruebas sino también en los crematorios. En abril de 2021, un cadáver podía pasar hasta 20 días en ser incinerado porque no había cupo en ninguno de los cinco crematorios de la Gran Caracas para hacer el procedimiento. Semanas antes, medios de comunicación reportaron que el Cementerio del Este cremaba al menos a 35 personas a diario.

Las imágenes circularon en abril de2021, durante el pico más alto de 2021. Foto: @palenquebqto69

Las imágenes circularon en abril de2021, durante el pico más alto de 2021. Foto: @palenquebqto69

En marzo de ese año, los cadáveres de contagiados por covid-19 rebosaron la capacidad de la principal medicatura forense de Caracas y comenzaron a almacenarse dentro de un camión cava, sin camillas ni compartimientos, que durante semanas se estacionó a las afueras del recinto. Al cabo de poco más de un mes, una fotografía que mostraba cómo limpiaban de noche el interior del vehículo y como dispusieron los cuerpos envueltos en bolsas negras sobre la calzada, generó un escándalo que obligó que el camión se retirara del área. El 6 de abril de 2021, circuló un video que confirmaba que los cadáveres se habían llevado a un galpón en la deshabitada zona industrial de La Yaguara, en donde también los tenían en el suelo.

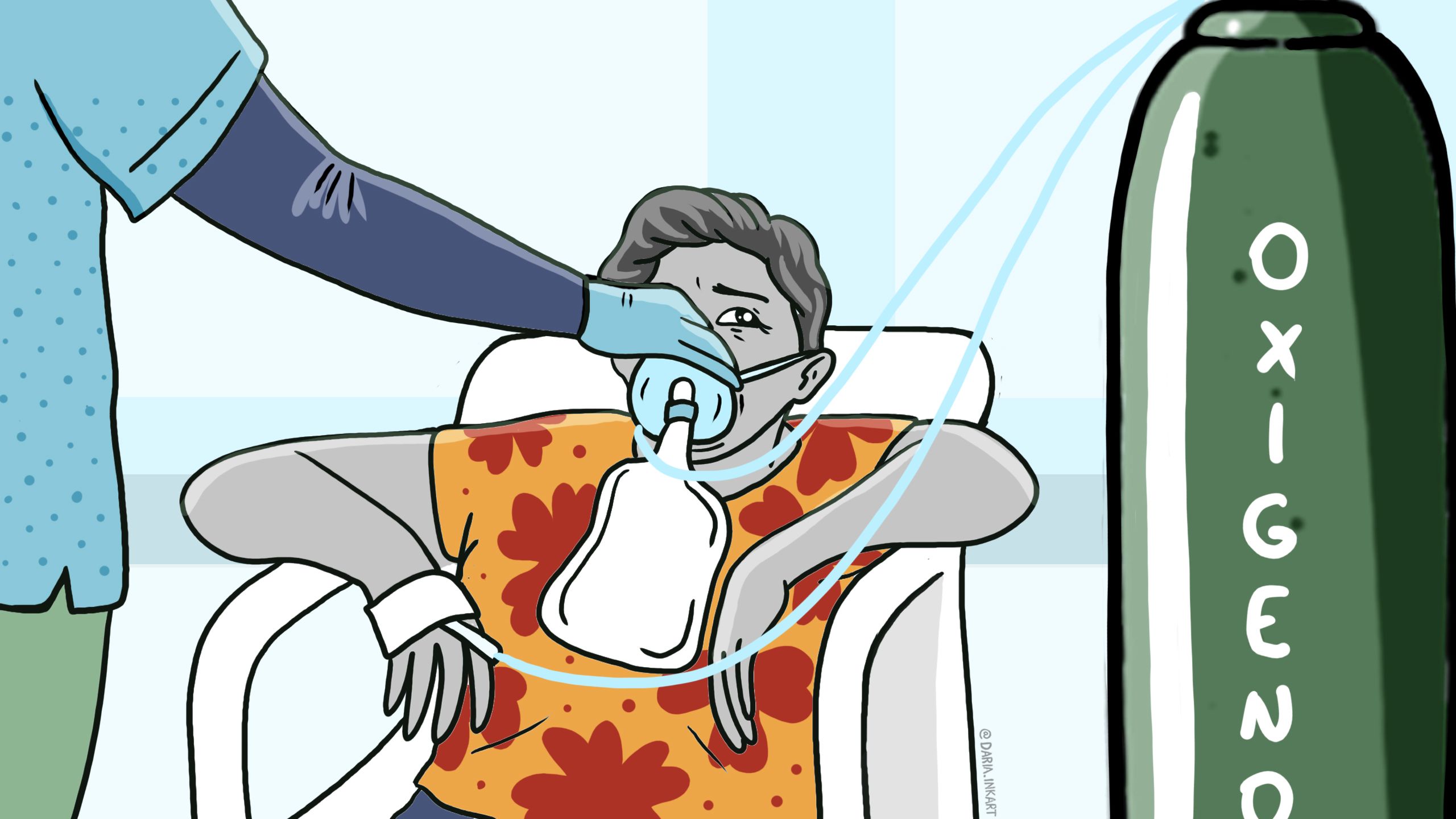

Mientras estas imágenes daban cuenta de la incapacidad del gobierno para el manejo de los cadáveres, los vivos debían tratar de mantenerse a salvo. Pero la escasez de oxígeno medicinal ponía en juego esta intención de los enfermos que requerían más que reposo en casa. A las afueras de los establecimientos que vendían el gas se hacían largas filas desde la madrugada, y los precios de los demandados concentradores de oxígeno, cuando se conseguían, podían ir entre los 1.500 y 5.000 dólares americanos.

Todas estas escenas configuran un colapso en las calles que no se correspondía con las cifras de muertos y contagiados que ofrecía, noche a noche, el gobierno de Nicolás Maduro, en una pandemia de la que nunca se conocerán cifras exactas.

Personal de salud: entre el desplome sanitario y el miedo

Dos enfermeros de uno de los centros de salud privados más importantes de Caracas cuentan cómo vivieron la pandemia en sus peores momentos, cuando podían morir cada noche hasta 12 pacientes

*Laura no recuerda con precisión la fecha, pero sabe que habían transcurrido pocas semanas desde que se detectó el primer caso de covid-19 en Venezuela. ¿Finales de marzo de 2020? ¿Abril? No está segura. Sin embargo, en sus casi 20 años como enfermera, aquella última mirada de esa paciente no la puede sacar de la cabeza. Y ya han pasado más de dos años de esa experiencia.

La paciente era una señora de unos 55 o 56 años, madre de otra enfermera. Eran las 7:30 de la noche cuando llegó al área de despistaje de covid-19, donde Laura había estado trabajando durante las últimas semanas. Se notaba que la mujer estaba cansada, agotada, tenía dificultad para respirar. Los médicos que la habían tratado previamente fuera de la clínica dijeron que se trataba de una neumonía pero, sin saberlo, Laura estaba frente a su primera paciente infectada con el nuevo coronavirus.

Sin dilaciones, Laura y una compañera comenzaron el interrogatorio de rutina para poder ingresarla: nombre, edad, fecha de nacimiento… La respiración continuaba entrecortada. Estaba debilitada, tanto que debieron ayudarla a cambiarse de ropa para ponerle la protocolar bata desechable. Ahí fue cuando Laura notó que las piernas de la paciente estaban marmóreas, los brazos también. Su piel se había vuelto un patrón irregular de manchas rojizas y azuladas, como si fuese de mármol. Los vasos sanguíneos estaban dilatados.

Laura decidió llevarla a una camilla cercana para ponerle oxígeno, pero la señora le dijo que no podía caminar los pocos metros que la separaban de la mascarilla. La enfermera la sentó entonces en un silla de ruedas y volteó un instante para buscar una inyectadora para tomar una muestra de sangre de la paciente y someterla a un examen de gasometría arterial que midiera la cantidad de oxígeno y de dióxido de carbono en la sangre. Cuando volvió la mirada a la mujer, ya estaba agonizando.

“Así como cuando tú sacas un pez del agua, así estaba ella, tal cual. Como si se estuviese ahogando fuera del agua. Yo le ponía la mascarilla y simplemente no le llegaba oxígeno. Ella era gordita, y mientras hacíamos maniobras para montarla en la camilla y llevarla a UCI (Unidad de Cuidados Intensivos), dejó de respirar. Se murió en la silla”. La paciente tenía poco más de una hora en la clínica y fue la primera que murió por covid-19 frente a los ojos de Laura de forma tan repentina. Ella estaría también de guardia durante las noches en las que llegaron a morir hasta 12 pacientes por la misma causa.

“Cuando el gobierno decía: ‘tenemos 10 casos’, nosotros teníamos 30 en la clínica. ¡Y esto era una clínica! Imagínate tú cómo estaban los hospitales. Yo no entiendo por qué no decían la verdad, yo no entiendo qué pasó. En un momento tuve que visitar el hospital de niños (Hospital J. M. de los Ríos) y vi a muchísimos niños enfermos con covid, muchos murieron. El gobierno solo hablaba de personas mayores que habían muerto, nunca habló de niños”, precisa.

Laura también rememora la experiencia de sus colegas en centros públicos de salud, en la angustia que tenían porque los enfermos no cabían dentro de los hospitales. Los casos los rebasaban todos los días. Al principio, pensaba que el gobierno solo mencionaba en sus reportes diarios a los muertos por covid-19 que había confirmado a través de pruebas PCR, pero luego vio que en su hospital morían pacientes que también habían resultado “positivos” en el examen y nunca fueron incluidos en las cifras públicas. “Los números a mí nunca me cuadraron”, asevera.

En la clínica tampoco se daban abasto para tanto enfermo. Laura cuenta que en todas las áreas debió ampliarse la cantidad de camas disponibles para responder a una demanda que, con los días, se convirtió en inmanejable.

“Nosotros teníamos un número de habitabilidad y ese número se dobló en cuestiones de horas”, dice cuando recuerda que en el área de triaje, donde trabajaba, de dos camillas pasaron a cuatro, luego a seis, después a ocho. “Y luego, al infinito. Nos habilitaron una sala entera para que todos pudieran entrar. Llegamos a tener hasta 15 camas allí”, afirma.

Las áreas de hospitalización, a donde iba la mayoría de los pacientes de Laura infectados con el nuevo coronavirus, también ampliaron su capacidad. Al principio, solo un ala con cinco camillas estaba disponible y en cuestión de semanas debió albergar a 48. Se abrió además otro espacio con 14 camillas, una cantidad que posteriormente se duplicó.

Hay escenas que la enfermera rememora para hablar de la desesperación que había en la ciudad durante los picos de contagio, ese momento en el que cualquiera que pasara por la sala de triaje estaba contagiado. “Había gente que llegaba con la plata en las manos y te la ponía en el mesón y no lo atendíamos porque realmente no cabían allí”, apunta.

La frase la refrenda *Erasmo, colega de Laura y jefe del departamento de Enfermería de la misma clínica. “En medio de ese nivel de presión nos llegaban de 8 a 10 ambulancias a diario que teníamos que rechazar, sabiendo que la necesidad principal para ellos era el oxígeno. Las personas llegaban con seguros especiales, con dinero en mano, pidiendo un lugar. Pero no era el dinero ni el seguro. No teníamos esa capacidad para brindarles lo que necesitaban, que era oxígeno”, repite.

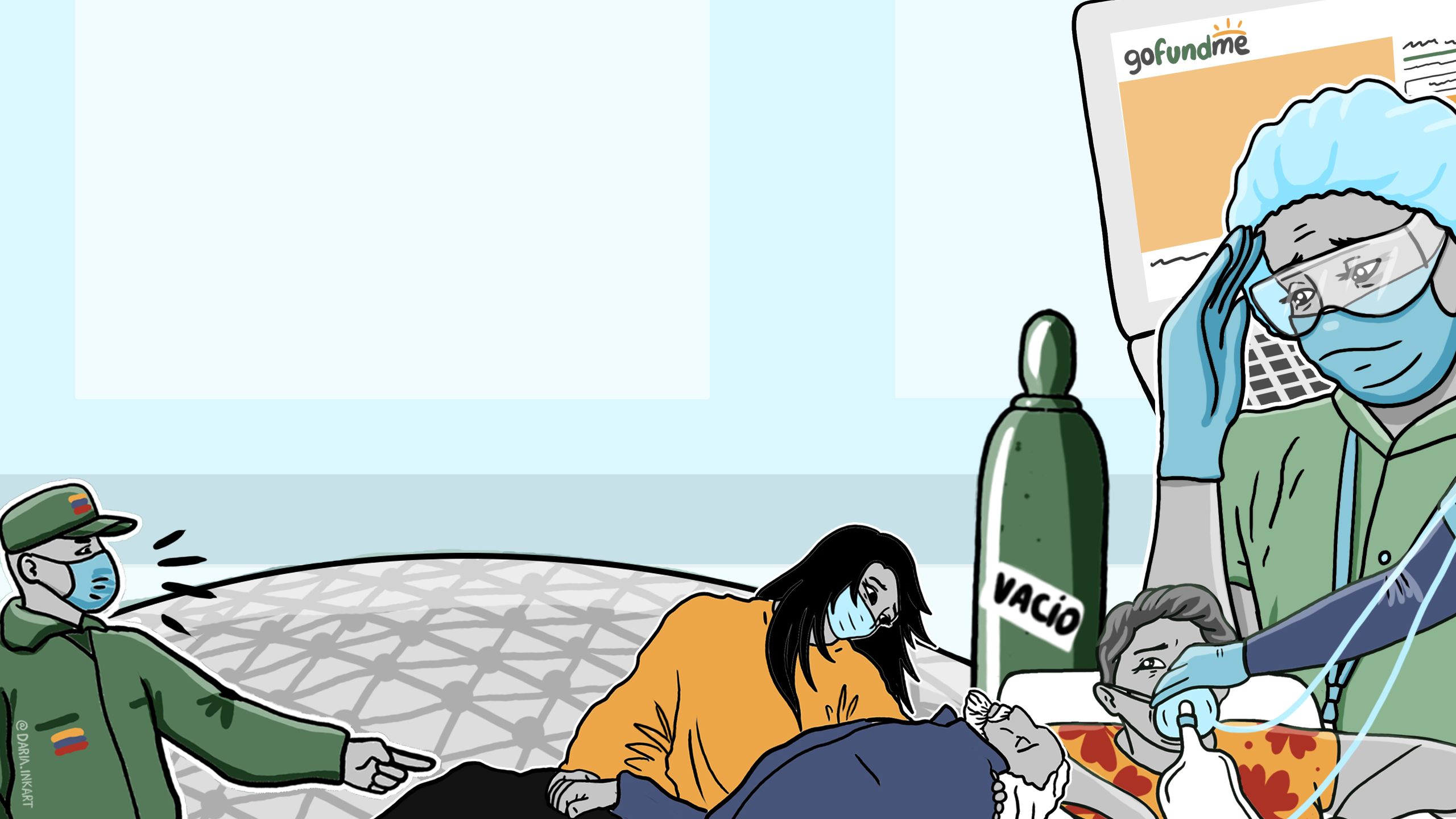

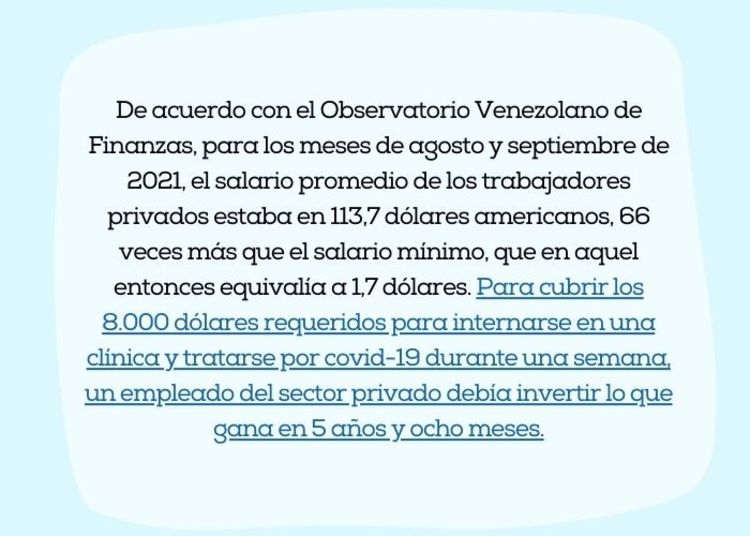

En los peores momentos de la pandemia, el oxígeno medicinal escaseaba. Por eso, tratar a los enfermos de covid-19 en casa se hacía más difícil. A las afueras de los establecimientos comerciales donde se llenaban las bombonas, se hacían largas filas desde la madrugada para poder comprarlo. Recargar estos cilindros tenía un valor de entre 5 y 30 dólares en abril de 2021 —el mes cuando se registraron más muertes por el virus, de acuerdo con fuentes oficiales—, en un país donde el salario promedio era de 55 dólares, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Finanzas. Un concentrador de oxígeno de 12 litros, para los enfermos más graves, podía llegar a costar alrededor de cinco mil dólares.

Erasmo también afirma que dentro del centro de salud se llegó a pensar en habilitar parte de los jardines y estacionamientos como salas de atención para los pacientes positivos. “Pero si hacíamos esa expansión, probablemente no podríamos brindar la atención adecuada. Y al final, esas salas también iban a colapsar”, indicó.

Todo esto ocurrió en medio de una renuncia masiva de profesionales de la salud, tanto en centros privados como públicos, que prefirieron quedarse sin trabajo antes que infectarse con un virus que desconocían.

“La mayoría de profesionales desertó de las unidades asistenciales porque había un pánico a salir contaminado y no saber cuál era el elemento contra el que estábamos luchando. Sabíamos que era un virus, pero no sabíamos cuáles eran los efectos reales. Sabíamos que iba a haber una afección respiratoria, pero desconocíamos la totalidad”, recuerda Erasmo.

Fueron tantas y tan intensas las jornadas en medio de la pandemia que el enfermero dejó de prestar atención a los horarios. Cuenta que veía el amanecer y el atardecer desde las ventanas del hospital. De su familia sabía por mensajes de texto. Las horas se le pasaban mientras vigilaba que todo el personal cumpliera los protocolos establecidos para no infectarse: que siempre vistieran y usaran los implementos para protegerse, que no permanecieran más de 15 minutos con los pacientes, “Al final, el miedo a contagiarnos es lo que nos mantiene vivos. Si le pierdo el miedo a algo quedo expuesto”, sentencia.

Cinco días en el Poliedro: “Si quieres te abrimos el depósito para que cuentes los cadáveres tú mismo”

El siguiente texto está basado en una entrevista a un paciente de covid-19 que fue tratado en el hospital de campaña que el gobierno de Nicolás Maduro abrió en las instalaciones del Poliedro de Caracas, una sala dedicada a conciertos y eventos masivos que en años anteriores ha servido como refugio de familias damnificadas por las lluvias en Venezuela.

El paciente, cuyo nombre se mantendrá anónimo por petición suya y para evitar represalias o persecución, permaneció cinco noches en este recinto que, de acuerdo con la información oficial, tenía previsto activar mil 200 camas. En ese período, transcurrido durante septiembre de 2021, el paciente vio 16 muertes

Del primer muerto me enteré por la lloradera, porque ese llanto lo escuché como a las 3 de la mañana. Yo estaba en una de las carpas, a unos 80 metros de la carpa mayor de emergencia donde había muerto una viejita, y un familiar que ella tenía al lado era quien lloraba. En la mañana, cuando desperté, supe que había muerto esa señora y una persona más. Esos eran los muertos solo de la parte de las carpas. La segunda noche hubo tres muertos más.

A mí me admiten en las carpas porque yo fui voluntariamente. Había gente que la llevaban hasta allí porque había sospechas de que tuviesen covid-19. A algunos los llevaban en contra de su voluntad y entonces veías la saña con la que un capitán asimilado le decía a la gente los resultados de su prueba. Cuando salían positivos les lanzaba un “te quedas”, pero así, coñoemadre.

Mi carga viral no era alta. Nunca fue muy alta. Me había sentido peor antes de ir al Poliedro. El fin de semana previo no me podía parar de la cama. Había estado con fiebre alta, dolor muscular, dificultad respiratoria, decaimiento. Estaba deprimido y por esa depresión vino esta mala decisión. Por tratarme en la casa querían cobrarme ocho mil dólares. Si los pagaba, destruía el presupuesto de la familia. Eso fue lo que me llevó a ir al Poliedro y pensar que la atención iba a ser otra cosa.

Yo me quedé en las carpas que estaban a las afueras del Poliedro durante las primeras noches. Había más de 40 carpas pequeñas, pero no todas estaban llenas. De hecho, cuando tú veías el montón de baños portátiles, siempre sobraban. Es decir, ahí podías aislar a mucha gente, pero no tratarla bien. Y esa fue mi primera angustia porque cuando yo llegué me dieron un kit de ácido fólico, antibiótico oral y un complemento vitamínico. Nada más.

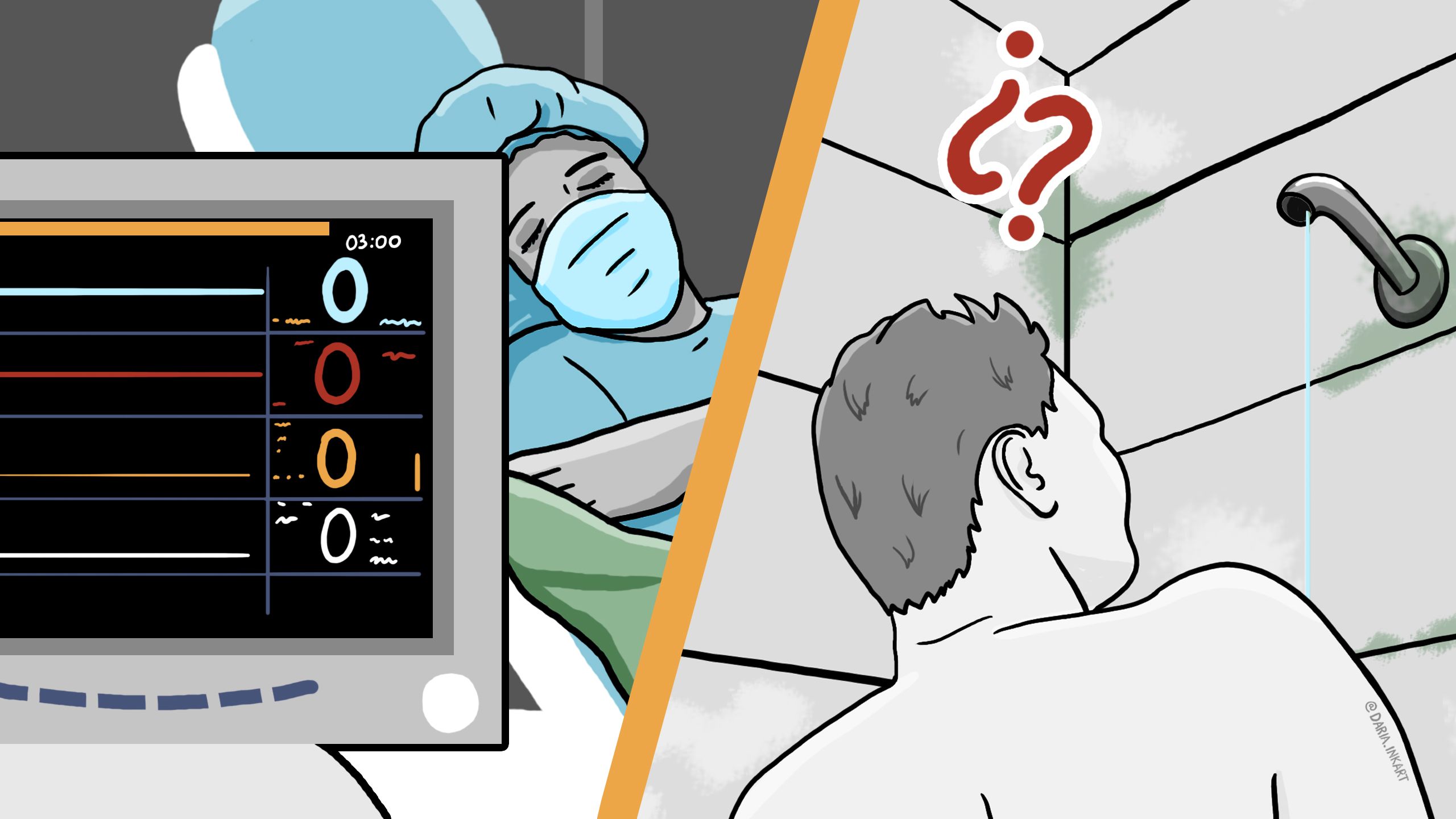

Teóricamente, la gente que estaba en las carpas, como yo, revestía menos gravedad. Había decenas de carpas pequeñas y dos carpas altas, que eran las de emergencias, en donde estaban las personas de mayor edad y los cuadros complicados dentro del grupo de contagiados que estaba afuera. Inexplicablemente, no sé por qué, a esos que estaban grave no los pasaban a la cúpula donde estaban los cubanos que, en teoría, estaban mejor preparados para esta faena, y donde no escaseaba por lo menos el oxígeno, porque afuera había problemas hasta con las bombonas (de oxígeno). Se acababan las bombonas y había gente que se moría asfixiada afuera porque no tenía bombona. Había como cierto hacinamiento en las carpas de emergencia. Calculo que en cada carpa de emergencia había al menos unas 20 personas.

En las camas del Poliedro se debían superponer varias colchonetas.

Foto: cortesía.

La precariedad estaba en cada recodo del Poliedro de Caracas.

Foto: cortesía.

En las carpas solo atendían médicos venezolanos. Foto: cortesía.

En las carpas solamente había tres médicos que hacían las rondas con aquella coñamentazón de gente. Sí había varias enfermeras, personal de cuidados primarios. Si te sentías mal, ibas por una pastillita para el dolor de cabeza o para lo que fuera y te atendían las enfermeras allí en la carpa de emergencia. Pero los médicos que hacían las rondas eran tres personas.

En esas carpas solo había unos catres para dormir. Parecía que los habían botado del Ejército. Conseguí unas tablas para poner debajo de la cama con tres colchonetas para poder estar mejor. ¿El calor? Bueno, de noche era un frío que pela porque imagínate el frío de San Antonio de los Altos y de la (carretera) Panamericana, porque estás en la parte baja de la Panamericana. La bruma llega hasta el Poliedro y esa vaina se pone que tú no ves un coño. Yo estaba bien abrigado, me había llevado un buen suéter, tenía una cobija, pero cuando salía a orinar veía la neblina y hacía frío parejo. Cuando eran las 9 o 10 de la mañana, era insoportable el calor. Prácticamente, dentro de la carpa no podías estar.

Los dos días que pasé allí afuera a mí me dio por ducharme con aquella ilusión de que el agua me barrería el virus. No solo el calor, sino la desesperación. La ducha me bajaba los niveles de angustia, me quedaba fácilmente media hora en la ducha, tres veces al día. Las duchas estaban en una carpa alta y arriba tenía todos los tubos con agua permanente. Le ponían incluso un cisterna para que no se acabara a ninguna hora del día. El agua era abundante. El que quería meterse allá adentro, se metía indefinidamente. Las divisiones eran unos plásticos reciclados, así que a quien se metía aliviarse con una ducha no le podía importar que lo estuviera viendo el del frente o el de al lado.

Pasaron dos días y, al no tener nada endovenoso, yo estaba muy angustiado. Yo me fui al Poliedro porque pensé que esos carajos sabían qué era lo que estaban haciendo. Pero ahí me di cuenta de que estaban tirando flechas. Entonces, comencé a pedir el traslado al interior de la cúpula. El que finalmente me paró bolas fue uno de los tres médicos que atendía en las carpas, un capitán asimilado. Nos agarró a un grupito de 10 o 12 personas, y nos dijo que lo esperáramos a las 8 de la mañana del día siguiente, cuando él llegara, para que hiciera la solicitud del ingreso a cúpula. Pero con ese grupito se vino el doble, porque era gente que estaba consciente de que tampoco le estaban haciendo nada allí. Así nos fuimos para la cúpula.

La cúpula

Había un ruido permanente, que nunca cesaba, dentro de la cúpula. Gente hablando, médicos desplazándose, el trasiego de bombonas a la hora que fuera. Era una tortura japonesa. Cerraba los ojos y tenía que usar un antifaz porque no había manera de aislarse de la luz, que siempre estaba encendida, y de los ruidos. Me acuerdo que me ponía los audífonos del celular para escuchar música, radio, podcast o lo que fuera para disimular un poco toda la porquería acústica que me rodeaba, incluyendo el llanto y los gritos de la gente cuando alguien moría.

Antes de irme al Poliedro me hice los exámenes de sangre y, por la dificultad respiratoria que tenía, me hice una placa de tórax y ahí me salieron algunas manchas. Eso evolucionó y en el Poliedro me diagnosticaron neumonía bilateral. Aunque tenía dificultad respiratoria, resulta que para mí no había oxígeno porque eso estaba comprometido para los pacientes que estaban realmente graves. A mí me decían: acuéstese en esta posición, póngase boca abajo, no camine, no salga, no se mueva, quédese en su cubículo…

Médicos y enfermeras, todo el personal de la cúpula era cubano. Había más enfermeros por número de pacientes, mas no médicos. Los cubanos te hacían una ronda dos veces al día, dependiendo de la gravedad. Cuando ingresé a la cúpula solo me vio un médico en la mañana. Pero cuando me pusieron el antibiótico endovenoso, me veían dos veces, en la mañana y en la tarde. Las rondas que hacían nunca eran a la misma hora y eso te daba cuenta de que estaban escasos de personal. Una vez me llegaron de madrugada y yo estaba dormido, ni me enteré. El tipo me puso unos cachivaches para la tensión y entonces yo no sabía si él era el médico al que le quería preguntar vainas, o si era un enfermero. Era muy inestable la atención.

La primera noche en la cúpula, de madrugada, con toda esa confusión de ruidos, se escuchaba el sonido de la frecuencia cardíaca en los monitores de las camas de los pacientes que estaban peor. También escuchabas cuando ese sonido estaba plano, y en lo que sonaba ese puuu, que indicaba que no había latidos en esa persona, empezaba la agitación y los médicos gritando y todo el mundo corriendo. Le hacían reanimación cardiopulmonar y de repente escuchabas silencio y, luego, sollozos de la gente que estaba al lado.

Ya yo había visto la carpa de la Cruz Roja donde ponían los cuerpos afuera: pero adentro no sabía dónde se depositaban y comencé a averiguar en dónde los ponían y trasladaban. Un día vi que estaba saliendo una furgoneta, que es una vaina como de película de la India porque son como unos triciclos que tienen adelante dos rueditas y atrás tienen un furgón, ahí podían sacar hasta cuatro cuerpos. El primer día, que murieron dos personas, mi inquietud era saber cuántas personas al día se estaban muriendo ahí. La penúltima noche que estuve allí murieron siete personas. En la cúpula, los cadáveres los ponían al lado de los baños, a mano izquierda, en los depósitos de los restaurantes de las cúpulas. Un día vi que trasladaron cuatro cuerpos y le pregunté a uno de los que estaba en la zona en donde los ponían, y me contestó: “Si quieres te abrimos el depósito para que los cuentes tú mismo”, en un tono malandro, altanero. En esa época Delcy (Rodríguez, vicepresidenta de la República y presidenta de la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención de la COVID-19) estaba dando las cifras de muertes por el covid-19 y yo veía muchos más.

Al cuarto día de haber llegado al Poliedro comencé con el tratamiento intravenoso. Ahí me empezaron a dar los antibióticos. La marca del medicamento se lo mandé a un médico amigo que contestó que con eso nunca me iba curar. Me dijo que había que hacer una vaina de choque que involucrara otro tratamiento. ‘Dile que se salga de esa vaina como pueda porque ahí no se lo van a dar’, le dijo a mi novia.

Dentro de la cúpula al menos dormías en una cama clínica dura que podías reclinar. En cuanto al hacinamiento, también había diferencia. Afuera podías desplazarte, caminar, tenías todos los baños públicos portátiles a tu disposición, el agua en abundancia para bañarte y, bueno, no tenías los horarios que sí había en la cúpula, porque ahí adentro te podías bañar solo entre 10 de la mañana y dos de la tarde. Al final, eso terminaba siendo flexible, porque imagínate los que se cagaban encima porque tenían problemas intestinales y medicación.

Dentro de la cúpula del Poliedro había un mini hueco y una mini gota para bañarte, no como en las carpas que era en plan gigantografía. En la cúpula había 10 duchas para las 300 o 400 personas que había allá adentro y nunca había agua suficiente, apenas corrían unas goticas. Era incomodísimo bañarse, las cortinas se te pegaban al cuerpo porque los cubículos eran muy pequeños y además, como salía muy poca agua, te tenías que bañar y pegar a los plásticos, era horroroso. Solo había dos baños públicos por sexo, no había baños portátiles. En el baño adonde yo iba había cuatro pocetas, pero funcionaban tres, y unos 12 o 14 urinarios y, de esos, tres o cinco cubiertos con plástico negro porque estaban dañados. Las condiciones eran terribles.

Los cuerpos eran dispuestos en el suelo de una carpa hasta que se los llevaban del Poliedro. Fotos: cortesía.

Los cuerpos eran dispuestos en el suelo de una carpa hasta que se los llevaban del Poliedro. Fotos: cortesía.

Una familia contagiada en el mayor pico de la pandemia en Venezuela

La periodista Yakary Prado relata en esta crónica la odisea que atravesó para conseguir un cupo en un hospital público para su padre en medio del colapso sanitario. Su historia es la de miles de venezolanos que intentaron sobrevivir al Covid-19

“Sus pulmones pueden colapsar en menos de 48 horas. No puede estar acá, amerita oxígeno de alto flujo y hospitalización en una institución con unidad de cuidados intensivos”, nos dijo una doctora de Las Delicias, la única clínica privada en la que pudimos entrar con papá luego de varias jornadas infructuosas tocando puertas que no se abrieron. Aquel diagnóstico nos estremeció, pero también hizo que los tres, que estábamos contagiados con covid-19 —mi hermano en recuperación y yo con asma— intentáramos por última vez hacer una desesperada ronda de hospitales para internar a nuestro padre, aunque esta vez iríamos con un informe médico actualizado que sustentaba su cuadro crítico.

La larga espera para ese diagnóstico estremecedor nos hizo confiar en que allí lo hospitalizarían y, por eso, devolvimos a la casa las bombonas de oxígeno con las que habíamos cargado a cuestas hasta entonces. Tengo recuerdos difusos de lo que ocurría. Solo la sensación de una angustia que comprimía el estómago. Lloraba abrazada fuertemente a papá, le oraba mientras lo escuchaba jadear en un intento por atrapar bocanadas de aire profundo. Mi hermano conducía tembloroso. Llegamos a una clínica del este de Caracas en donde suplicaba que lo ingresaran casi sin poder organizar un discurso coherente en la entrada de emergencia. La enfermera que me recibió en el triaje rompió la medida de la distancia física, sujetó mi mano y lloró conmigo: “Créeme que si tuviera dónde, lo ingreso, pero no hay espacio. Hay gente en sillas con oxígeno. Y no te puedo llamar al doctor porque está atendiendo a un paciente con covid-19 que entró en paro en la sala de emergencia”.

La desesperación nos llevó hasta el más importante centro de salud “centinela” —con ese término militar, Nicolás Maduro bautizó a los hospitales que atenderían a los enfermos de covid-19— de Caracas: el Hospital Dr. Domingo Luciani de El Llanito. Ahí entramos en una especie de sala de espera al aire libre donde aguardaban los contagiados y sus familiares. El panorama era desolador: varias personas tendidas en el suelo tosían, se quejaban. Sus parientes los sostenían, los abrazaban, les acercaban algún sorbo de agua o de caldos. No se escuchaban conversaciones, solo llantos, sollozos y lamentos. En medio de aquella escena, me arrodillé junto a mi papá. Giré la cabeza hacia arriba, clavé la mirada en la espesa oscuridad del cielo y pronuncié en voz alta: “todo te lo dejo a ti”. Esperaba un milagro.

No sé cuánto tiempo permanecimos así, pero ahí seguía, sosteniendo la mano de papá. De pronto, un desgarro profundo rompió mi continua oración: una señora suspiró por última vez ahí, a pocos pasos de nosotros, en los brazos de su hija, que lanzaba varios “por qué” a una noche sin respuestas. La escena nos devastó a todos. Incluso, a la doctora encargada del área de atención preliminar, que se acercó presurosa en medio de la conmoción y con la voz quebrada pronunció: “no sé cómo coño van a hacer allá arriba, pero no voy a dejar que más nadie se muera aquí”.

La alerta se activó cuando sentí los ojos húmedos, la nariz chispeante y el café de la tarde ardió en la garganta. La madrugada previa, mamá nos había despertado a todos con una tos que no se apaciguaba. Ella no sentía más nada y lo atribuyó todo al florecimiento de los árboles cercanos. A las 8:45 pm de aquel 19 de marzo, un escalofrío súbito anticipó mi primera fiebre. No pasó de 38,5 grados, pero fue suficiente para despertar el temor de que podía haber entrado a la tan temida dimensión covid-19. El país ya atravesaba su mayor ola de coronavirus y en los grupos del condominio habían advertido insistentemente de casos activos. El domingo previo, había fallecido una señora por covid-19 en una de las torres de mi conjunto.

La madrugada del 20 de marzo fue de fiebre de casi 40 grados centígrados que no cedía ni con doble dosis de acetaminofén. Mamá seguía tosiendo en el cuarto contiguo. Me encerré y me puse un tapabocas. Después de dos horas de sueño, desperté a todos para advertir que mi fiebre y la tos de mamá ameritaban un despistaje del virus. El resto de la familia se resignaba a creer que nos habíamos infectado: en ese primer año de pandemia nos cuidamos quizá “en exceso”, como comentaron algunos cercanos cuando se enteraron de nuestro contagio. No recibíamos visitas ni visitábamos, ninguno de los miembros del hogar salía para otra actividad distinta que no fuese comprar alimentos o ir a alguna farmacia. Usábamos doble tapabocas, careta facial, nos desvestíamos en la puerta de la casa y nos bañábamos de pies a cabeza. Toda compra que entraba al hogar era desinfectada religiosamente. No podíamos estar contagiados.

Pero resulta que sí lo estábamos. La tarde del sábado 20 de marzo, una tomografía de tórax reveló que mamá ya tenía neumonía. Ese estudio de diagnóstico por imágenes se popularizó en ese momento como una herramienta eficaz para detectar alteraciones en los pulmones sugestivas de covid-19. Por descarte, se asumía que yo también estaba contagiada, pero no me sometí a la prueba diagnóstico sino hasta tres días después —como era la indicación médica entonces—. El resultado fue un “súper positiva” de la infectóloga que me atendió.

Por la afectación en pulmones y patologías crónicas de salud que la ponían en riesgo, a mamá le recetaron el tratamiento más amplio y costoso: antiviral intravenoso, esteroides, antibióticos —por infección bacteriana agregada— entre otros. La administración tenía que hacerse en casa porque los hospitales y clínicas estaban saturados. Eso implicaba pagar los servicios médicos y personal de enfermería para supervisar y aplicar los tratamientos. Ahí se nos fueron los primeros 1.000 dólares que con tanto esfuerzo logramos reunir. Dos días después, el resto de los miembros de la familia fueron confirmados como casos positivos. Tanto papá (68 años, hipertenso y con dos marcadores que podrían complicar su estado) como mi hermano requirieron de entrada los mismos medicamentos que mamá. Necesitaríamos otros 2.000 dólares.

“Es hora de poner el servicio público”, escribió una de mis hermanas en nuestro grupo de WhatsApp. A los gastos debíamos sumar los 50 dólares que se iban en los análisis de sangre que debían practicarse cada tres días para monitorear mejora o empeoramiento de la enfermedad. Nuestras cuentas estaban en cero. Hicimos al menos tres rondas por hospitales y clínicas de Caracas intentando hospitalizar a mi padre, con la esperanza de que recibiera el tratamiento en una institución pública, o se pudiese aprovechar algo del modesto seguro que habíamos podido pagarle. Pero fue imposible. Las áreas covid-19 seguían abarrotadas.

Nos ponían en listas de espera, nos avisaban a través de grupos de WhatsApp con comentarios restringidos: “Lo sentimos, hoy tampoco tenemos chance”. Nos acercábamos y constatábamos que, efectivamente, no había oportunidad. Con cada intento solo quedaba frustración y tristeza. Muchos de esos recorridos los hice sola con papá, con una saturación de oxígeno en 92 por el asma que me había causado el covid-19. Es otra característica de una enfermedad que vives en solitario, o solo teniendo al lado a quien está contagiado como tú: aunque mucha gente quisiera ayudarte de forma presencial, entiendes bien que no se pueden exponer al contagio. No en un país como Venezuela.

Los amigos que me regaló el periodismo activaron las solicitudes de recaudación de fondos en medios y redes sociales. Una amiga en el exterior abrió un GoFundMe con la meta de intentar recolectar lo que permitiera pagar de contado el ingreso a un centro privado. Nos envolvió una ola de solidaridad que nos permitió asumir esos gastos médicos de urgencia, los alimentos de todos esos días… la vida. Con esta enfermedad, los recursos se necesitan en pocas horas, no puedes esperar días, menos semanas. El ahogo del pecho no era solo por desaturación, sino por la angustia de necesitar cientos de dólares para gastos de salud impostergables. El no tener a tiempo el dinero en la mano puede representar la diferencia entre la vida y la muerte.

Mi madre y mi hermano superaron sin nuevas complicaciones las dos semanas de mayor riesgo. Mi papá parecía tenerla ganada también, pero el jueves santo de 2021 tenía preparada otra estación del viacrucis covid-19: empezó a tener fiebre alta. Fueron tres días en los que la temperatura se elevaba mucho y nunca descendía a un nivel normal. La tratante indicó otros exámenes, ajustó tratamientos, sugirió un eco pulmonar. Se resistía a administrar antibióticos porque con el covid-19 no deben usarse. Pero los análisis sanguíneos sugerían infección, así que pedimos una segunda opinión. “Debe hospitalizarse o no garantizo su vida”, nos dijeron en la otra consulta.

La tajante orden de la doctora permitió el ingreso de los pacientes que esperaban a las afueras del hospital. Todos fueron conectados a bombonas de oxígeno, mientras médicos y enfermeras corrían por los pasillos para conseguir máscaras, nanómetros, sillas, camillas. En el tiempo que transcurrió hasta dejar a mi papá instalado en esa área de atención provisional, otros tres cadáveres de fallecidos por covid-19 fueron trasladados bajo fuertes medidas de bioseguridad muy cerca de nosotros. Papá vio esa madrugada cómo se desvaneció otro señor dentro de ese salón.

A esa noche de angustia al límite siguieron las próximas de una hospitalización en total aislamiento. Papá recibió un tratamiento que suministraba el hospital en su mayoría. Pero algunos medicamentos, los exámenes de control, alimentación, tomografías, el agua que tomaba, la ambulancia para trasladarlo a clínicas en donde se hicieran los estudios que no hacía el hospital, todo eso debía correr por nuestra cuenta. Íbamos a primeras horas de la mañana a llevar los alimentos y lo que se le hubiera pedido con la esperanza de verlo así fuese a distancia. Luego volvíamos a nuestros trabajos, con la ansiedad colgada de la garganta.

Fueron noches a distancia y de insomnio, con el sobresalto de los rumores en redes sobre supuestos apagones que ocurrían en el hospital y que habían privado de oxígeno a los pacientes. Lo peor es que no podíamos corroborar lo ocurrido con alguna enfermera porque la señal telefónica que había en el hospital era pésima. Diez días después, papá fue enviado a casa repentinamente. “Hay casos de tuberculosis, mejor que se lo lleven antes de que se contamine”, recomendaron. Nos lo devolvieron “estable”, aunque aún debió cumplir tratamiento domiciliario con médicos y enfermeras durante otros días.

Esas fueron nuestras cinco semanas de contagio familiar por covid-19 durante la mayor ola que ha experimentado el país porque, todavía hoy, abril de 2021 es el mes que ha registrado más muertes por el virus en Venezuela en más de dos años de pandemia. Una historia que podemos contar en positivo por todos los que nos sostuvieron económica y anímicamente en el trayecto. Una prueba superada cuando las tres torres del conjunto residencial donde vivimos lamentaban la muerte de tres vecinos por la misma enfermedad. Una emergencia que vivimos en las mismas semanas en las que fallecieron por la misma razón tanto el presentador de televisión venezolano Dave Capella como su padre, así como la suegra y la cuñada de una buena amiga con tan solo un día de diferencia, y hasta dos estimadas gastroenterólogas que nos atendieron durante décadas. Esos días en los que el coronavirus sacudió con dureza las endebles bases del sistema sanitario de mi país.

Créditos

Textos e investigación: Lorena Meléndez G., Yakary Prado, Ronna Rísquez y Lisseth Boon

Base de datos: Lorena Meléndez G. y Carmen Riera

Edición: Data Crítica

Visualización de datos: Data Crítica

Ilustraciones: Dariana Castellano

Estrategia de redes sociales: Luis Miquilena y Ricardo Machado

Coordinación de la investigación: Lorena Meléndez G.

Coordinadora de Investigación de Runrun.es: Lisseth Boon

Director: Nelson Eduardo Bocaranda

Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).