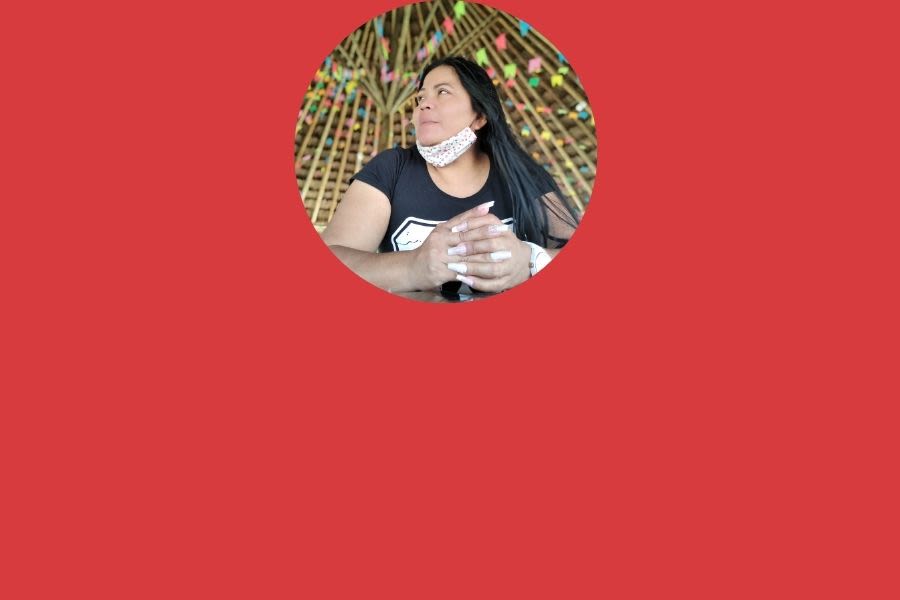

ENGRACIA FERNÁNDEZ

La capitana sin lágrimas en medio de un huracán sin fronteras

ENGRACIA FERNÁNDEZ

La capitana sin lágrimas en medio de un huracán sin fronteras

El regreso de Engracia a la Capitanía, tras su primera gestión fue en 2003, coincidió con el cierre fronterizo debido a la pandemia. Le ha tocado lidiar con autoridades civiles y militares, "trocheros" así como con su propia gente y sus urgencias

“Yo soy Engracia Fernández, es inevitable que no conozcan mi nombre por las redes sociales que tanto atacan. Prácticamente todo lo que se dice de mí es mentira”, expresa la capitana de San Antonio del Morichal (SAM) al iniciar una asamblea en Kukurital, uno de los siete sectores que hacen parte de la periferia de esta comunidad indígena pemón localizada a 12 kilómetros de Santa Elena de Uairén y a nueve del paso fronterizo Venezuela-Brasil. Viste ropa deportiva (una blusa estampada de manga larga, jeans y zapatos de goma) y lleva su cabello, liso, larguísimo, recogido por una pinza en forma de mariposa. Usa uñas postizas. Dice que lo hace, “sobre todo”, para no comerse las propias.

Santa Elena es capital del municipio Gran Sabana del estado Bolívar, el territorio del Pueblo Indígena Pemón, en el sureste extremo de Venezuela. Se trata de un asentamiento donde se concentran 1.150 habitantes, la mayoría indígenas pemón, conuqueros o empleados públicos.

Sin embargo, desde que el Covid-19 motivó el cierre de la frontera binacional, en marzo 2020, los caminos tradicionales, aquellos que permitían a los indígenas de San Antonio andar su territorio sin limitaciones e incluso pasar entre los hitos para visitar a un familiar o ir al médico, se abrieron como pasos alternativos. De “picas” pasaron a a llamarse trochas y la comunidad, anteriormente solitaria y silenciosa, se convirtió en un asentamiento indígena típicamente fronterizo: concurrido, bullicioso, donde circulan por igual indígenas y no indígenas (venezolanos y brasileros), por el cual entran, sin fiscalización oficial, la gasolina y el gas que el municipio requiere, además de otras mercancías escasas en la Venezuela en crisis, desde pañales hasta materiales de construcción. Engracia, quien apenas un mes antes se juramentó, quedó al frente de una dinámica huracanada que lleva de un lado a otro migrantes venezolanos y mercancías, fundamentalmente, brasileras.

A decir las redes sociales, Engracia, de 44 años, técnico superior en Análisis de Sistemas y licenciada en Ciencias Fiscales, se refiere a El Sabanero Noticias un perfil de WhatsApp clandestino que expone en tono abiertamente crítico parte de lo que sucede en esta frontera desde la intervención militar de febrero de 2019. Ella considera que El Sabanero y las trochas son los dos principales problemas con los que ha tenido que lidiar, durante su segunda gestión como capitana (la primera fue entre 2003 y 2005, tenía 23), un escenario inesperado.

El Sabanero la acusa de enriquecerse a partir de las contribuciones que la comunidad indígena solicita a quienes trafican con gasolina y otros productos con fines comerciales, de impedir a su criterio el paso de los “trocheros” y de convivir con los militares que mantienen al menos tres puntos de control (dos del Ejército y uno de la Guardia) entre Santa Elena y el cruce hacia San Antonio sobre la Troncal 10. Ella garantiza que las colaboraciones que deja el paso de mercancías por las trochas van a los comités correspondientes (salud, educación, seguridad, transporte, infraestructura) y de estos a la Tesorería de la Capitanía que los administra de acuerdo a los proyectos por área. Así, entre febrero de 2020 y junio 2021, la Capitanía, a través de sus comités, consiguió levantar una nueva churuata, el jardín alrededor, el parque infantil, el gimnasio al aire libre, sembró dos hectáreas y media de yuca y está construyendo la sede de la Seguridad Comunitaria en la vía de acceso.

“Ella tiene metas claras y las cumple”, comenta una de las integrantes del Consejo de Ancianos, con respecto a Engracia.

“En aquel entonces, es decir durante su primera capitanía, había más apoyo del Gobierno nacional, de los bancos, Banco de la Mujer, Banco del Pueblo, Banco Industrial, de EDELCA (Electrificación del Caroní). Eso ahora ni existe. Lo que tenía que hacer era darles seguimiento a los proyectos, al apoyo técnico. Ahora, estamos en autogestión. Todo. Pero eso es bueno porque al final uno aprende”, responde Engracia con respecto a las diferencias entre una y otra gestión.

Engracia, quien es funcionaria del Servicio Nacional Integrado Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) desde 2008, devengando a la fecha un salario mensual de aproximadamente 10 dólares, argumenta que aceptó el reto de volver a la Capitanía, responsabilidad ad honorem, motivada por la urgencia de controlar a un sector de la comunidad que, descontento con el Gobierno, se había acercado a “Toñito”, quien eventualmente les entregaba una bolsa de comida.

“Cuando uno está asumiendo una responsabilidad, yo pienso mucho en los niños y los ancianos. Yo pensaba en las consecuencias ¿A dónde vamos a ir? Antes de ser chavistas, antes de ser oposición, nosotros somos indígenas”.

“Toñito” es un empresario local investigado por la operación Manos de Metal, lanzada por el gobierno de Nicolás Maduro para el control de la extracción y tráfico de minerales valiosos. Es también acusado de liderar las acciones contra las instalaciones militares en diciembre 2019. “Estábamos formando muchos jóvenes como para atacar” dice ella. Asegura que entiende “esa parte”, es decir, la insatisfacción con el Gobierno, pero no comparte el que los líderes indígenas expongan a su gente. “Cuando uno está asumiendo una responsabilidad, yo pienso mucho en los niños y los ancianos. Yo pensaba en las consecuencias ¿A dónde vamos a ir? Antes de ser chavistas, antes de ser oposición, nosotros somos indígenas”.

“Yo no sabía que mi comunidad era un punto estratégico”, conversa la capitana, nacida y criada en San Antonio de Morichal, , población que colinda con Brasil y donde también se encuentra el Fuerte Roraima, sede del Escuadrón de Caballería Motorizada 5102 Escamoto del Ejército Nacional Bolivariano.

Aunque no manejara esa definición, probablemente, su abuelo, José Fernández, sí lo sabía. Fue capitán general del Sector 6 del Pueblo Indígena Pemón, correspondientes a las comunidades indígenas de Santa Elena, en los 80. La nieta recuerda que siempre les decía (a los muchachos) que debían conocer su cultura, su lugar, pero también estudiar porque llegaría el día en que tendrían que defender a su pueblo y su territorio. “Eso si quería ser yo, alguien en la vida, quería estudiar”, comenta ella.

“No me preguntes de eso porque lloro”, responde en cuanto a su etapa escolar. Ella es la sexta de ocho hermanos, seis mujeres y dos hombres. La familia era tan pobre y el alimento tan escaso que la mamá decidió llevar a las niñas al internado religioso de Manak Krü, la comunidad aledaña a Santa Elena. Ya adolescente, continuó estudios en el “María Inmaculada” de Upata, una ciudad mediana localizada aproximadamente a 600 kilómetros de la frontera. En Ciudad Guayana inició Ingeniería Industrial, pero, otra separación, la del padre de sus hijos, la trajo de regreso a casa.

¿Llorar? De llorar, probablemente lo haría con mayor fluidez por su ojo derecho. La capitana sufre de Síndrome de Sjogren, una dolencia que se caracteriza por la resequedad ocular y bucal y la inflamación de los párpados. Mientras los médicos daban con el diagnóstico, sus párpados se hincharon tanto que tuvo que someterse a la extracción de su glándula lagrimal izquierda y a una intervención estética obligada. Cuando llora, mientras su ojo izquierdo se enrojece, el derecho apenas chispea. Por ser una enfermedad autoinmune, Engracia debe ir al médico cada tres meses, pero no ha podido viajar a Ciudad Guayana desde hace seis. La pandemia, la frontera, el cierre, los “trocheros”, las invasiones en tierras indígenas, el incremento de robos y de embarazos. Otra de las señales del estrés que la agobia es el dolor de piernas, su rostro cansado. Aunque dice que duerme bien, también anhela los días en que se encerraba a dormir. “Ahora, cerramos la puerta y, de una vez, llega alguien preguntando por mamá”, dice su hijo de 21 años.

La Capitanía de San Antonio de Morichal es liderada por Engracia Fernández y cuatro mujeres en la Junta Directiva

La Capitanía de San Antonio de Morichal es liderada por Engracia Fernández y cuatro mujeres en la Junta Directiva

En medio de ese escenario de conflicto, Engracia ganó la Capitanía. Se impuso con 159 votos contra 65, peleó su derecho a escoger su segunda capitana, una chica de confianza en quien se apoya sin reparos y se rodeó de mujeres en la Junta Directiva: de las cinco personas que la integran, cuatro son mujeres.

La pandemia, sin embargo, colocó a Engracia -sin previo aviso- al frente de una comunidad indígena cuyos habitantes (en su mayoría), paisanos y familiares, en lugar de aislarse, decidieron aprovechar el cierre fronterizo y la escasez de gasolina venezolana para traer y vender combustible brasilero, al igual que muchos no indígenas que igualmente comenzaron a “trochar”.

Lo compraban en cinco reales (1 dólar) en la Estación de Servicio de Pacaraima, la localidad fronteriza brasilera al otro lado del límite y lo vendían en SAM en Rs. 17 ($.3,4). Incluso Engracia, quien continúa siendo cuestionada por supuestamente comercializar gasolina, asegura que no es así (a mediados de 2021 cuando se hizo esta entrevista), pero que en el momento del boom sí lo hizo. “Yo también compro gasolina para mi carro”, asegura. Posee un vehículo Arauca marca Chery cuyo tanque tiene capacidad de 35 litros combustible.

“En ese momento, se desató la envidia, el egoísmo, la rabia. La gente estaba desesperada porque el precio del combustible era de 17 reales”, recuerda. “Qué nos dejen trabajar”, imploraban los paisanos, mientras que ella trataba de explicarles los riesgos a los que se exponían al romper el distanciamiento social y cruzar la frontera hacia un país con los registros más altos por contagios y muertes. “Nosotros somos indios, comemos picante, a nosotros no nos da eso”, la retaban.

El furor atrajo incluso a miembros de otras comunidades. Una mujer, habitante de San Antonio, relató que a su casa llegaron de madrugada familiares de Maurak, Waramasen y Manak Kru, otros sitios alrededor de Santa Elena, los hombres colgaron sus hamacas en donde pudieron y al alba salieron a “trochar”. Dijo que había gente por todas partes, tomaban licor y escuchaban música a toda hora para mantenerse en pie. Por San Antonio también comenzaron a ingresar los retornados, es decir, aquellos venezolanos que, habiendo migrado, decidieron volver debido a las dificultades para permanecer fuera durante la pandemia, pero que se negaban a cumplir la cuarentena.

Los primeros en mostrar los síntomas del virus fueron la mamá (75) y el papá (77) de la capitana. “Me falta aire, ¿alguna de ustedes tiene su período?”, preguntó el papá agonizante, a las hijas que lo acompañaban. Murió el día 26 de mayo de 2020. “Nosotros creemos que, cuando alguien está enfermo y hay una mujer con el período, la persona empeora”, explica ella. “Con tantos problemas, yo no supe ni del dolor del luto”, expresa. Al cumplirse un año de la muerte, publicó en su WhatsApp un estado que decía: “Abracen a su papá, yo extraño al mío”. Su mamá continúa deprimida.

“Mi gente se va a morir”, temía. De las primeras 143 pruebas que se hicieron en la comunidad el 27 de mayo de 2020, 112 resultaron positivas. De las segundas 213, 193. Argelia, hermana de Engracia y médico, recordó que pasó días sin dormir, atendiendo pacientes de casa en casa. San Antonio fue puesto en cuarentena por las autoridades sanitarias. Pero no todos dejaban de trochar.

Cinco meses después de la muerte de su padre, y aun en medio de la tormenta fronteriza, la hija menor de Engracia (19) sufrió un accidente en moto. Le avisaron desde el punto de control del Ejército. Encontró a su hija sobre el pavimento de la Troncal 10 con la cara destrozada. Intentó pasarla hacia Boa Vista, la principal ciudad brasileña en su frontera con Venezuela, a 230 kilómetros, en busca de atención especializada gratuita y no lo logró. Relata que en el momento no tenía nada de dinero y que, como en otras situaciones, igualmente difíciles, se agarró de la mano de Dios. Durante las horas que precedieron a la primera operación de “la niña”, sólo se le ocurrió dedicarse a la venta de comida, uno de los negocios más comunes en esta frontera. Pero, al día siguiente, la chica fue operada por primera vez en una clínica privada de Santa Elena. Narra que la ingresó al quirófano sin tener aún el dinero en la mano y al final de esa intervención, de siete horas, consiguió pagar los Rs. 14.700 ($. 2940) con los aportes de su jefe (del SENIAT), su familia y los propios “trocheros”. Días después, la segunda intervención, de la mandíbula, valorada en $. 2.270 y realizada en Puerto Ordaz, fue costeada por la Gobernación de Bolívar. “Qué será de aquella gente que no tiene nada, como un paisanito”, dice.

“Yo digo que esa pandemia desató de todo dentro de la comunidad y poco a poco se fue aplacando la situación”, dice Engracia. El furor pasó, se fueron los foráneos, pero los locales -en su mayoría- continúan en el negocio de la gasolina directa o indirectamente.

Ahora, en junio 2021, mientras la capitana asiste a una reunión con el personal de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), hay pocos “trocheros”. Por la calle Tukuchipán, que lleva hacia las trochas, apenas pasan dos muchachos muy jóvenes cargados de bidones vacíos. Los llevan amarrados sobre un guayare, una cesta similar a un morral de excursionismo, cubiertos con telas. Visten de mangas largas, leggins de algodón, shorts sobrepuestos, botas y sombreros. Una vecina me explica que deben protegerse de los derrames y vapores de la gasolina y del sol. Cuenta que una sobrina de ella se cayó mientras “trochaba” y se quemó la espalda.

“Yo digo que esa pandemia desató de todo dentro de la comunidad y poco a poco se fue aplacando la situación”, dice Engracia.

A mediados de 2021, a las casas de San Antonio llegan diariamente carros brasileros cargados, venden a un chofer venezolano el combustible de sus tanques, pagan “algo” (una propina) al responsable de la casa utilizada para el trasvase y “pronto, vou embora”, explica un brasilero. Uno de los pocos venezolanos que continúa comprando gasolina para revender, me explica que los paisanos dejaron de comprar después de diciembre de 2020, porque se quedaron sin capital y se vieron obligados a recurrir a alguien de Santa Elena, que compre al brasilero y deje una gratificación por el uso del lugar.

Aunque están prácticamente fuera del negocio, sólo uno que otro de los habitantes de SAM va al conuco. Abundan en la comunidad la gasolina, el pollo y la cerveza brasileros, pero falta el casabe, la carne de cacería y el picante, Kumachí. Hay dinero para comprarlos, pero no hay producción.

Tan pronto como llega a casa, Engracia me invita a pasar y almorzar. Por fuera, su casa es colorida y adornada con flores, una construcción convencional con paredes de bloque, techo de acerolit y piso de cemento pulido en rojo. Es bonita, limpia y ordenada. Una mujer no indígena se encargada de los oficios y sirve pollo frito, pasta y tajadas. La capitana pide a su hija que cruce la calle y busque casabe y picante en casa de la abuela y minutos después la chica regresa con las manos vacías y una expresión tajante: “No tiene”. Llama la atención una mujer no indígena haciendo las tareas en casa de una familia indígena. Engracia explica que ninguna muchacha de la comunidad trabajaría por lo que ella puede pagar (150 reales semanales, $.30), pudiendo ganar más con la gasolina. Tampoco abunda quien vaya al conuco y haga kumachí.

Sin sobremesa ni siesta de por medio, lleva a pie una vianda grande con comida, cubiertos y platos al personal del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Ejército que hoy actualizan el Registro Electoral Permanente (REP). No más de 200 metros separan su casa de la escuela en donde se hace el operativo. Ningún elector se encuentra en el salón. Entrega el almuerzo y aprovecha para actualizar sus datos. Avisa a sus hijos para que se inscriban y se retira. De pasada, revisa las plantas ornamentales alrededor de la churuata. Las malas hierbas ganan espacio y las sembradas en tierra hace meses lucen desmejoradas por falta de cuidado. Se queja de que nadie más cuida del jardín. Invita a sentarnos en la churuata. Bajo el cono hecho de palmas el clima es frío, aunque afuera hay sol. Pasan cinco niños de entre siete y 12 años y la capitana les comenta que hay mucha basura, les pide que la recojan y los invita a reunirse al día siguiente para conversar. “Queremos parrilla”, responde uno de ellos. Como en otros momentos, Engracia reflexiona con respecto a su papel como lideresa y a la respuesta de la comunidad: “De qué sirve que un líder quiera responder, si la gente no quiere”.

Engracia destaca la construcción de la churuata comunitaria, una de las más grandes alrededor de Santa Elena de Uairén. Es el resultado palpable del “mayú”, el trabajo colectivo

Engracia destaca la construcción de la churuata comunitaria, una de las más grandes alrededor de Santa Elena de Uairén. Es el resultado palpable del “mayú”, el trabajo colectivo

Emplea como ejemplo el imponente techo de palma para explicar su sentir con respecto a la desmotivación de su gente. Juntos construyeron el enorme sombrero de 10.270 palmas, en dos meses de trabajo. Una de las más grandes alrededor de Santa Elena. El resultado palpable del mayú, del trabajo colectivo. Los pemón son expertos sacando y montando palmas. La Capitanía les garantizó la comida. Algunas mujeres cocinaron; algunas familias aportaron kachirí, la bebida hecha de yuca. La inauguración se realizó el 13 de junio, día del santo patrono. Permanecen las banderillas de colores. La capitana narró el proceso de construcción a través de sus estados en el WhatsApp. Lo contrario ha ocurrido con las dos hectáreas y media de yuca amarga. Ya están sembradas. Hace falta quien las cuide y coseche.

“Cada uno anda en lo suyo”, expresa con resignación. Le preocupa la indiferencia, especialmente porque está segura de que la prosperidad que experimenta la comunidad es pasajera; pasará tan pronto como la frontera sea abierta. Para entonces, Engracia quisiera haber adoquinado las calles y el acceso a San Antonio; construir un embalse, haberlo sembrado peces y tener un atractivo turístico “para que San Antonio no quede en el olvido”.

Como si se tratara de la materialización de un presentimiento, Engracia inicia el día siguiente, al cierre de la última semana de junio, con la noticia de que el gobierno brasilero emitirá una resolución anunciando la apertura de su frontera con Venezuela. Esa posibilidad se transforma en incertidumbre para la mayoría. Todo el mundo chequea los sonidos que llegan vía WhatsApp. “Ojalá que no la abran en mucho tiempo”, comenta a viva voz un hombre brasilero, revendedor de gasolina. En breve, se confirma que la apertura se limitará especialmente a los migrantes de a pie, a aquellos que deseen ingresar a Brasil, hacer sus papeles e ir al interior del país.

Engracia decide hacer un recorrido de inspección sobre la trocha más transitada. Solicita el apoyo de cuatro motorizados para ella y su equipo, incluyendo su segunda capitana y su jefe de Seguridad Comunitaria. Los motorizados deben pagar a la comunidad R.10 a la semana y dar un traslado una vez cada 15. Por las trochas pueden circular vehículos 4x4, pero por lo la vía es tan mala que las rutas se hacen en moto, sobre todo cuando durante la noche anterior llueve sin tregua. En la trocha, ella advierte a su personal de los cambios en curso. En moto el recorrido entre SAM y Pacaraima, atravesando sabanas y manantiales no toma más de 10 minutos. El sonido de las motos en aquella inmensidad silenciosa se asemeja al de un panal de abejas. Cada tantos kilómetros, hay un punto de la Seguridad Comunitaria.

Al llegar a lo que se conoce como “el mecate”, el lugar hasta donde llegan los motorizados, Engracia recibe de un oficial del Ejército la notificación de un robo, en el cual estaría involucrada una de las soldadas. Las tres mujeres de la Seguridad Comunitaria corroboran la versión e igualmente la afectada (una venezolana, vendedora de café) quien asegura que ya apareció parte del dinero y el teléfono, pero aún faltan $.270 e igualmente responsabiliza a la oficial. Los dólares con certeza constituían todo el capital de la mujer para migrar. Reina la confusión. Engracia le exige al oficial que le informa que se haga responsable. Ella le explica que no debe suceder eso, pues los militares están en el lugar para cuidar, no para robar. Y pide los nombres de los involucrados.

La pandemia colocó a Engracia al frente de una comunidad indígena que decidió aprovechar el cierre fronterizo y la escasez de gasolina venezolana para “trochar”: traer y vender combustible de Brasil

La pandemia colocó a Engracia al frente de una comunidad indígena que decidió aprovechar el cierre fronterizo y la escasez de gasolina venezolana para “trochar”: traer y vender combustible de Brasil

Los motorizados en el sitio encabezan la búsqueda, los militares más novatos comienzan a pelear entre ellos y a culparse unos a otros; los caleteros (todos venezolanos), que se encargan de llevar y traer mercancía hasta la línea divisoria, amenazan “con picar” a los uniformados. Engracia y su jefe de Seguridad los increpan: “Aquí no se va a picar a nadie”, les dice. Ella misma observa entre la maleza, mientras los supuestos culpables buscan y, aunque no encuentran el monedero extraviado, aparecen otros dos absolutamente vacíos. La capitana insiste en saber los nombres de los uniformados asignados, recuerda a los motorizados que deben permanecer detrás del mecate y respetar las normas, incluyendo el horario, para que puedan seguir trabajando, los convoca a una reunión para el día siguiente y se retira. Inicialmente, todos los motorizados eran indígenas. Poco a poco, se permitió el ingreso de no indígenas siempre y cuando tengan buena conducta.

De vuelta, apenas baja de la moto, comenta que le ocasiona dolor en la cervical. El síndrome de Jgogren afecta las articulaciones. El sol, dice, tampoco le conviene.

Almuerza en casa, pasta con carne guisada y de inmediato sale con sus hijos hacia Santa Elena. Le pide a “la niña” que maneje. Ella está muy cansada. A solas, apenas con sus hijos, se relaja y expresa que ellos son sus dos compañeros incondicionales. Tiene una relación con un hombre más joven que quiere casarse con ella. Ella nunca ha contraído matrimonio . “Eso es mucho compromiso, un amarre total”, expresa, si bien le encanta el esmero que pone su enamorado en atenderla. Ella quiere criar a un niño, estudiar derecho, tal vez migrar, cruzar el lindero, para que sus hijos estudien. Tiene sus sueños.

“No vamos a permitir que se creen invasiones porque eso crea problemas para nosotros. Si nosotros, como comunidades indígenas, no hubiéramos detenido las invasiones, tuviéramos problemas de todo tipo (...) Ese bosque no puede ser exterminado porque ese es el pulmón de la Gran Sabana”, dijo.

A las cinco de la tarde, se reunirá con los habitantes y voceros de Kamaiwá, otro de los sectores periféricos, para reclamar el cumplimiento de las normas de convivencia, especialmente lo que tiene que ver con los alquileres (prohibidos dentro de las comunidades), la permanencia de no indígenas, las denuncias sobre las continuas fiestas y la prostitución de menores de edad foráneas entre los camioneros que estacionan en la zona. Lo propio hizo en Kukurital: aclararle a los recién llegados a esta frontera que se encuentran dentro del Territorio Pemón, que no caigan en la trampa de entregar votos por terrenos, exhortarlos a no talar. “No vamos a permitir que se creen invasiones porque eso crea problemas para nosotros. Si nosotros, como comunidades indígenas, no hubiéramos detenido las invasiones, tuviéramos problemas de todo tipo (...) Ese bosque no puede ser exterminado porque ese es el pulmón de la Gran Sabana”, dijo.

Cuando sale de su comunidad, como a Kukurital, lo hace en compañía de su gente, de 12 o más personas, dependiendo de la ocasión, carga con varios pollos, kachirí y un gran termo café. Antes de la asamblea, ella misma adelanta el almuerzo. Mientras ella y parte del equipo asisten a la reunión, otros se encargan de terminar la comida. En Kukurital, hubo tumá y casabe grueso humedecido. “La semana pasada nos fuimos todo el mundo con hambre y yo no puedo cargar a la gente así”. El dueño de la casa colocó el kumachí. Luce agotada. De llorar, probablemente no le saldrían lágrimas.