Dos médicos y una abogada fundaron un movimiento que ha atravesado selvas, montañas y costas para asistir a habitantes de comunidades indígenas o rurales desde 2016. Su labor continua ocho años después del primer operativo en el Delta del Orinoco

Por Liz Gascón

Gloría Álvarez, una abogada que cambió el derecho por la promoción del turismo, invitó a una pareja de médicos de Barquisimeto a unas vacaciones en el Delta del Orinoco con un doble propósito: explorar la selva y asistir a los habitantes de comunidades indígenas aisladas y desprovistas de servicios de salud.

El gastroenterólogo Raúl Arocha y la dermatóloga Julia Rothe de Arocha navegaron por los caños junto a Gloria, a mediados de 2016.

La abogada tenía más de 15 años buscando médicos que prestaran su servicio en los destinos apartados que solía visitar. Sentía preocupación al ver lesiones en la piel de los indígenas y las barrigas abultadas de los niños.

Los esposos Arocha comprendieron su inquietud. En el primer viaje le propusieron a Gloria reunir a otros médicos de Barquisimeto para hacer un operativo en el Delta, a 1.000 kilómetros de distancia de la capital larense. Así surgió la Fundación NaWaraos.

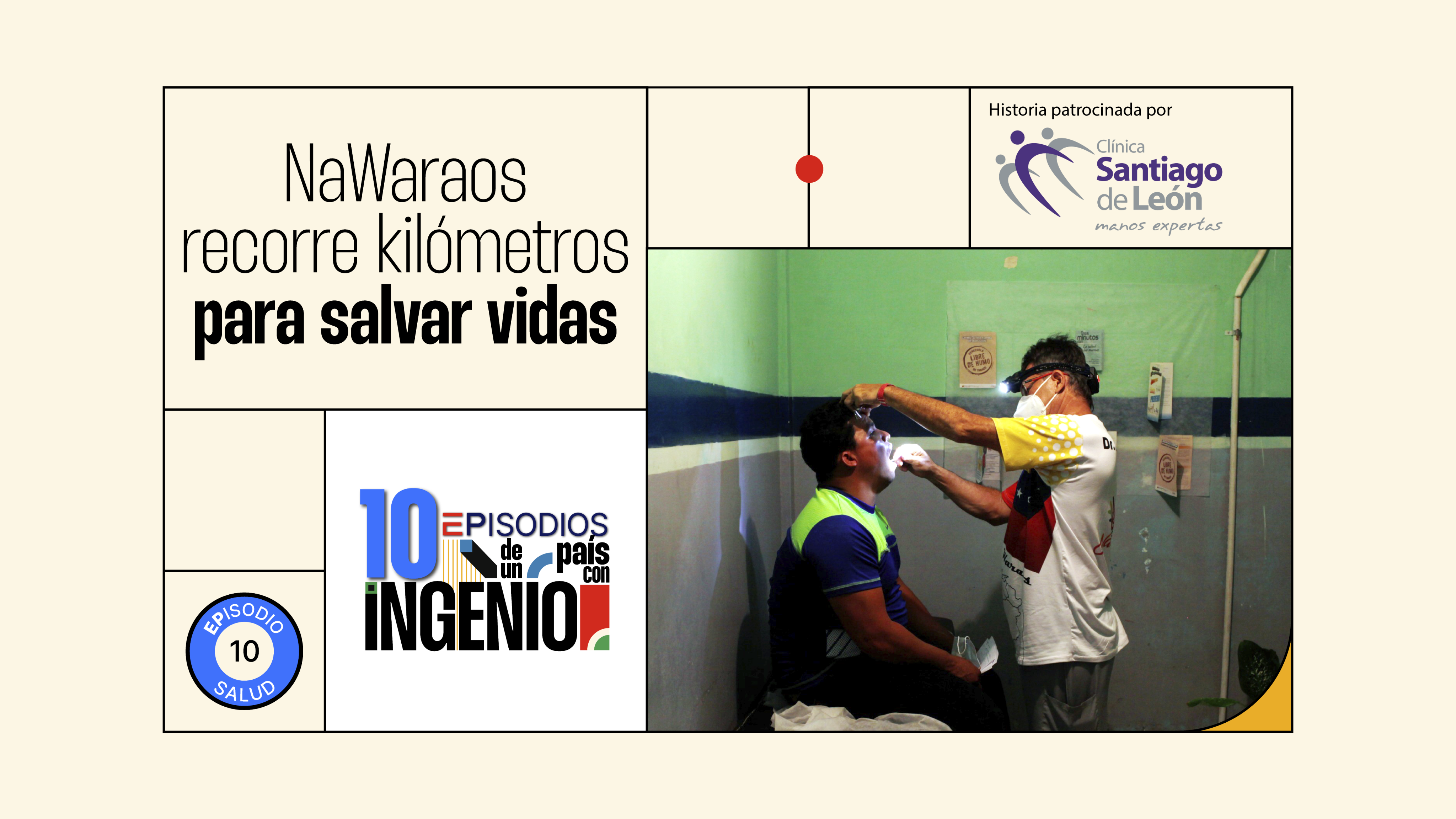

Esta iniciativa hoy cuenta con más de 200 profesionales sanitarios y voluntarios, relata a El Pitazo el cirujano maxilofacial Gustavo Báez, vicepresidente de la organización. El primer operativo médico se realizó el 21 de septiembre de 2016, en Caño Guamal, ubicado en la región de Monagas que forma parte del Delta del Orinoco. En ella participaron 24 médicos, odontólogos y colaboradores que realizaron 800 consultas.

Desde entonces, han organizado cerca de 20 jornadas, que incluyen 16 especialidades médicas, en comunidades indígenas y rurales tanto de Monagas como del Delta Amacuro, Amazonas, Zulia, Lara y Nueva Esparta.

El nombre de la fundación es la combinación de dos palabras: na’guará y waraos. La primera es una expresión típica en el estado Lara, de donde son la mayoría de los voluntarios; la segunda, es la denominación de los indígenas que fueron sus primeros pacientes.

Warao en español significa gente del agua. Y también honra a los pobladores que pasaron tres días remando hasta llegar al lugar para «reparar sus vidas», que es como llaman los indígenas los servicios de salud.

Llevar salud a destinos tan lejanos implica movilizar toneladas de equipos, insumos y materiales médicos por aire, tierra y agua. En Nabasanuka (Delta Amacuro), Isla Ratón (Amazonas) y Caño Guamal (Monagas) 一estados que integran el Delta del Orinoco一, la fundación movilizó desde máquinas de anestesia, aires acondicionados y tiendas de campaña hasta camillas o sillas de odontología en camiones, aeronaves de la Fuerza Armada y lanchas, para instalar quirófanos y consultorios en la selva.

La fundación ha logrado, durante los últimos 8 años, ofrecer más de 33.000 consultas y realizar 1.900 cirugías en comunidades indígenas, caseríos y zonas rurales gracias a la contribución de venezolanos, migrantes, empresas y organizaciones. Cada jornada requiere, al menos, de tres meses de planificación y varias visitas que incluyen consultas con los pacientes que necesitan ser operados. La atención no es sólo médica.

Los voluntarios de NaWaraos hacen de sus casas centros de acopio para recoger ropa, útiles escolares, juguetes y medicamentos que llegan desde Barquisimeto o Estados Unidos para repartir en sus expediciones en Congo Mirador, un pueblo flotante en el estado Zulia; o San Pedro, un destino de montaña en Lara.

«Dios dispone. Nosotros somos instrumentos de la paz y de salud para quien lo necesite», sostiene Gustavo, quien ha estado en NaWaraos desde el primer operativo.

Gustavo y el resto de los voluntarios han construido una relación con las personas que viven en los lugares a los que han llegado. «La primera vez que llegamos a Nabasanuka conocimos a Denis. Él nos preguntó que si éramos de Barquisimeto y nos contó que seguía la procesión de la Divina Pastora todos los 14 de enero por el televisor del cura que estaba en la zona. Tres años después de conocer su historia, Denis logró venir a la procesión en Barquisimeto, y lo recibimos en la ciudad», recuerda.

Con Dios y la Virgen, como dice su lema, NaWaraos es aliento de vida para los desasistidos. Sus integrantes sueñan con volver a las comunidades indígenas que los recibieron en sus inicios.

2014 - 2024

Salud en cuidados intensivos

En la última década, en Venezuela se aceleró el deterioro de los servicios de salud pública de los que dependen la mayoría de la población. El país atravesó una Emergencia Humanitaria Compleja; los medicamentos para enfermedades crónicas escaseaban en las farmacias de alto costo de la seguridad social y farmacias privadas, y reaparecieron enfermedades erradicadas gracias a las eficientes campañas de vacunación de la otra Venezuela. Después de 24 años sin difteria, el país volvió a reportar casos en zonas devastadas por la minería

2014 | Escasez de medicamentos esenciales

6 de cada 10 medicamentos o insumos médicos en Venezuela estaban desaparecidos de las farmacias del país hace una década.

Entre 2014 y 2019, Venezuela registró un déficit de medicamentos de 71,6 %. Durante estos cinco años escasearon tratamientos para enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión; y agudas, como las infecciones respiratorias y diarreas. Las jeringas y materiales para atender a un paciente tampoco se conseguían en los establecimientos.

La falta de disponibilidad de medicamentos fue consecuencia de la caída de 89,9 % de la producción nacional y la reducción de importaciones públicas y privadas en 96 %.

2014 | Creación de la Encuesta Nacional de Hospitales

La organización Médicos de la Salud nació en las protestas de 2014 para atender a heridos en las protestas antigubernamentales.

Después de las manifestaciones, los miembros fundadores decidieron utilizar esta red para monitorear la disponibilidad de insumos y el funcionamiento de los servicios en los hospitales.

Ese mismo año, médicos de toda Venezuela se sumaron para llevar un registro que se transformó en la Encuesta Nacional de Hospitales (ENH). Desde entonces publican un reporte mensual con datos esenciales sobre el funcionamiento de los hospitales que incluye la cantidad de insumos disponibles en emergencias y quirófanos; la situación de los laboratorios, servicios de rayos X y ecografías y monitorean los servicios públicos como agua y electricidad en 40 centros del país.

2015 | Silencio epidemiológico

El Ministerio de Salud dejó de publicar el Boletín Epidemiológico en noviembre de 2015. En el pasado, Venezuela fue pionero en la presentación de estos reportes sobre las enfermedades, principales motivos de consulta, indicadores clave de mortalidad materna e infantil y cifras de vacunación desde 1938.

La última edición salió en 2017 tras dos años de silencio epidemiológico. Después de esa fecha las autoridades no volvieron a publicar ningún reporte.

2016 | Emergencia Humanitaria en el país

Organizaciones de la sociedad civil alertaron a la comunidad internacional de que Venezuela entró en situación de Emergencia Humanitaria Compleja debido a la escasez de medicinas y alimentos; el aumento de la desnutrición y la pobreza y la falta de respuestas del Estado cuyo deber es preservar la vida y seguridad de la población.

El colapso del sistema sanitario ha afectado a 23,7 millones de personas, equivalente al 83,4% de la población, según cifras de la coalición de ONG HumVenezuela.

Los centros de salud pública, a los que acude la mayor parte de la población, perdieron entre 46,7 % y 80,8 % de las camas en salas de hospitalización o terapia intensiva; 90 % de los laboratorios cerraron y 85 % de los equipos médicos no funcionan. Por esta razón, un paciente que necesite ser hospitalizado de emergencia debe recorrer varios centros para conseguir una cama, y sus exámenes de laboratorio o rayos X se hacen en establecimientos privados porque los del hospital están dañados.

Para 2023 más de 25 millones de habitantes dependen únicamente del sistema de salud pública porque no tienen pólizas o seguros médicos para atenderse en centros privados.

La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) de 2023 reveló que 82,8 % de los hogares venezolanos es pobre por ingresos. Entre las causas destaca que la mayoría de las familias lo pueden adquirir la canasta alimentaria. El mismo informe advierte que tres millones de habitantes pasaron un día entero sin comer ese año.

Aunque el abastecimiento de alimentos mejoró con respecto a años anteriores como 2015 y 2016, cuando las personas hacían colas para comprar productos básicos y se le dio el nombre de «bachaqueros» a los revendedores, la inseguridad alimentaria perjudica a un tercio de la población, agrega la Encovi.

2016 | Reaparición de enfermedades erradicadas

A partir de 2016, reaparecieron al menos cinco enfermedades que estaban erradicadas o controladas en Venezuela: malaria, tuberculosis, difteria, fiebre amarilla y dengue. Tres de estas enfermedades son prevenibles con vacunas. La Academia Nacional de Medicina atribuye la reincidencia a la baja cobertura de inmunización: las vacunas para neumococo, rotavirus e influenza escasean en los centros de salud pública desde 2014

Venezuela es el octavo país con menor cobertura de inmunización porque la mitad de los niños menores de cinco años no ha recibido o completado el esquema de vacunación, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En el mismo listado están Corea del Norte, Papúa Nueva Guinea y Somalia.

Para prevenir enfermedades como la rubeola, sarampión, poliomielitis, entre otras, la cobertura de vacunación debe ser de 95 %, pero en el país se sitúa en 50,5 %. Hace 20 años o menos, la cobertura era 80 % y 90 % en las vacunas de BCG, antiamarílica y pentavalente.

2017 | Suspendidos trasplantes de órganos

85 niñas, niños y adolescentes del servicio de nefrología del Hospital JM de los Ríos murieron entre 2017 y 2024 por la suspensión del programa de trasplantes de órganos –de donantes vivos o fallecidos– en Venezuela, según estimaciones de la ONG Prepara Familia. Estos procedimientos se hacían en hospitales públicos del país desde 1967.

En 2017, el Estado venezolano anunció la paralización temporal de los trasplantes de riñón, por la escasez de inmunosupresores y la falta de insumos en los hospitales públicos. Pero la medida que sería por tres meses se ha extendido a dos años. Desde de la suspensión hay 3.500 personas en lista de espera.

Los convenios internacionales como el del trasplante de médula ósea, que se ejecutaba en Italia, también fueron suspendidos, porque el Estado venezolano adeuda 10.000 millones de euros.

2018-2024 | Detenciones

de trabajadores de salud

En mayo de 2018, dos médicos del Hospital Adolfo Pons de Maracaibo fueron detenidos en una protesta liderada por los trabajadores de salud para denunciar la escasez de insumos, materiales y equipos. Policías los golpearon y se los llevaron arrastrados para replegar la concentración. Uno de los doctores sufrió una fractura del tabique nasal.

Este caso no fue aislado. En la última década el gobierno de Nicolás Maduro ha criminalizado al personal sanitario que ha salido a las calles a reclamar aumentos de salario y la dotación de los hospitales, por no tener los materiales esenciales para atender a los pacientes.

12 trabajadores de salud fueron detenidos en el país entre marzo y agosto de 2020, durante el confinamiento por el COVID-19, de acuerdo con Amnistía Internacional. Ninguno de ellos fue informado de los cargos que se le imputan.

La organización alertó que Venezuela fue el único país de la región que encarceló a personal sanitario.

En 2024 los arrestos han continuado. En diciembre de este año, una médica residente del hospital de la Universidad de Los Andes fue aprehendida en Mérida porque guardaba insumos en su bolso de mano que media menos de 30 centímetros. Guardar insumos médicos que donan otros pacientes es una práctica habitual entre los residentes de postgrado para atender a las personas en los hospitales que no tienen dinero para comprar lo que escasea en esos centros.

2018 | Éxodo de médicos

y enfermeras

42.000 trabajadores de salud abandonaron el país en los últimos años por salarios inferiores a 10 dólares mensuales; la falta de insumos y equipos médicos en los centros de salud; la escasez de medicamentos y la persecución en los hospitales, de acuerdo con la Federación Médica Venezolana.

La fuga de médicos, enfermeros y otros profesionales del sector agravó el déficit de personal en los hospitales públicos. Por ejemplo, A mediados de 2018, el número de enfermeras contratadas en el Hospital Pastor Oropeza de Barquisimeto pasó de 530 a 410. Las renuncias continuaron en los años siguientes, en ese y otros centros.

Desde enero de 2018, los empleados públicos, incluyendo los del sector salud, cobran un bono de $100 dólares mensuales. Aun así, el salario de los médicos y enfermeros venezolanos equivale a la cuarta parte del salario mínimo de un trabajador en Colombia.

A partir de ese mismo año, los concursos de postgrados de medicina y enfermería llegaron a quedar desiertos o algunos fueron clausurados por falta de personal o médicos residentes. Cuatro de los 35 postgrados que ofrecía el Hospital Universitario de Caracas ya estaban cerrados para 2022 debido a la renuncia masiva de docentes y la falta de equipamiento.

Una investigación académica señala que para 2023, el país perdió 30,5 % de los profesionales y técnicos formados por el Estado. La nómina del Sistema Público Nacional de Salud (Spns) pasó de 30.287 especialistas a 23.697 en la última década.

2020-2023 | Aumento

de las muertes maternas

y por cáncer de mama

Venezuela registra el mayor incremento de muertes maternas en el mundo durante el siglo XXI. De 2005 a 2020, la tasa de muertes maternas pasó de 105 a 259 por cada 100.000 nacidos vivos, según la Organización Panamericana de Salud (OPS). Este es uno de los indicadores más importantes para medir el desarrollo y salud de la población.

Solo un estado de Venezuela retrocedió 70 años en la prevención de la mortalidad materna. En Lara, este indicador se situó en 140 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. La cifra se aproxima a la tasa de 1952 que cerró en 170 muertes maternas, advierte el Labotarorio de Desarrollo Humano (Ladeshu) que hace seguimiento a esta situación desde 2018.

En 2023 también se registró un aumento de las muertes por cáncer de mama: la Sociedad Anticancerosa de Venezuela contabilizó 3.515 defunciones. Este es un incremento de 40 % de las muertes si se compara con el año 2016, que cerró con 2.513 decesos. Los tratamientos para esta enfermedad escasean desde 2013.

2021-2024 | Cobros indebidos en hospitales públicos

Los insumos médicos no son el único requerimiento para garantizar la atención de los pacientes en los hospitales públicos de Venezuela. Un esquema de cobros indebidos se hace cada vez más común en los servicios quirúrgicos a cambio de evadir las listas de espera.

Una investigación de El Pitazo y Connectas identifica cuatro modalidades de cobros para condicionar el ingreso de un paciente al quirófano en al menos 31 hospitales del país: pago directo al personal de salud por el cupo quirúrgico; pago de consultas a los médicos tratantes; entrega de comida, combustible o insumos médicos adicionales para el equipo de guardia y condicionamiento del alquiler de materiales o equipos médicos que no hay en el hospital a empresas específicas.

Los cobros ilegales no han cesado en los centros públicos para 2024.

2014 - 2024

Salud en cuidados intensivos

En la última década, en Venezuela se aceleró el deterioro de los servicios de salud pública de los que dependen la mayoría de la población. El país atravesó una Emergencia Humanitaria Compleja; los medicamentos para enfermedades crónicas escaseaban en las farmacias de alto costo de la seguridad social y farmacias privadas, y reaparecieron enfermedades erradicadas gracias a las eficientes campañas de vacunación de la otra Venezuela. Después de 24 años sin difteria, el país volvió a reportar casos en zonas devastadas por la minería

2014 | Escasez de medicamentos esenciales

6 de cada 10 medicamentos o insumos médicos en Venezuela estaban desaparecidos de las farmacias del país hace una década.

Entre 2014 y 2019, Venezuela registró un déficit de medicamentos de 71,6 %. Durante estos cinco años escasearon tratamientos para enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión; y agudas, como las infecciones respiratorias y diarreas. Las jeringas y materiales para atender a un paciente tampoco se conseguían en los establecimientos.

La falta de disponibilidad de medicamentos fue consecuencia de la caída de 89,9 % de la producción nacional y la reducción de importaciones públicas y privadas en 96 %.

2014 | Creación de la Encuesta Nacional de Hospitales

La organización Médicos de la Salud nació en las protestas de 2014 para atender a heridos en las protestas antigubernamentales.

Después de las manifestaciones, los miembros fundadores decidieron utilizar esta red para monitorear la disponibilidad de insumos y el funcionamiento de los servicios en los hospitales.

Ese mismo año, médicos de toda Venezuela se sumaron para llevar un registro que se transformó en la Encuesta Nacional de Hospitales (ENH). Desde entonces publican un reporte mensual con datos esenciales sobre el funcionamiento de los hospitales que incluye la cantidad de insumos disponibles en emergencias y quirófanos; la situación de los laboratorios, servicios de rayos X y ecografías y monitorean los servicios públicos como agua y electricidad en 40 centros del país.

2015 | Silencio epidemiológico

El Ministerio de Salud dejó de publicar el Boletín Epidemiológico en noviembre de 2015. En el pasado, Venezuela fue pionero en la presentación de estos reportes sobre las enfermedades, principales motivos de consulta, indicadores clave de mortalidad materna e infantil y cifras de vacunación desde 1938.

La última edición salió en 2017 tras dos años de silencio epidemiológico. Después de esa fecha las autoridades no volvieron a publicar ningún reporte.

2016 | Emergencia Humanitaria en el país

Organizaciones de la sociedad civil alertaron a la comunidad internacional de que Venezuela entró en situación de Emergencia Humanitaria Compleja debido a la escasez de medicinas y alimentos; el aumento de la desnutrición y la pobreza y la falta de respuestas del Estado cuyo deber es preservar la vida y seguridad de la población.

El colapso del sistema sanitario ha afectado a 23,7 millones de personas, equivalente al 83,4% de la población, según cifras de la coalición de ONG HumVenezuela.

Los centros de salud pública, a los que acude la mayor parte de la población, perdieron entre 46,7 % y 80,8 % de las camas en salas de hospitalización o terapia intensiva; 90 % de los laboratorios cerraron y 85 % de los equipos médicos no funcionan. Por esta razón, un paciente que necesite ser hospitalizado de emergencia debe recorrer varios centros para conseguir una cama, y sus exámenes de laboratorio o rayos X se hacen en establecimientos privados porque los del hospital están dañados.

Para 2023 más de 25 millones de habitantes dependen únicamente del sistema de salud pública porque no tienen pólizas o seguros médicos para atenderse en centros privados.

La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) de 2023 reveló que 82,8 % de los hogares venezolanos es pobre por ingresos. Entre las causas destaca que la mayoría de las familias lo pueden adquirir la canasta alimentaria. El mismo informe advierte que tres millones de habitantes pasaron un día entero sin comer ese año.

Aunque el abastecimiento de alimentos mejoró con respecto a años anteriores como 2015 y 2016, cuando las personas hacían colas para comprar productos básicos y se le dio el nombre de «bachaqueros» a los revendedores, la inseguridad alimentaria perjudica a un tercio de la población, agrega la Encovi.

2016 | Reaparición de enfermedades erradicadas

A partir de 2016, reaparecieron al menos cinco enfermedades que estaban erradicadas o controladas en Venezuela: malaria, tuberculosis, difteria, fiebre amarilla y dengue. Tres de estas enfermedades son prevenibles con vacunas. La Academia Nacional de Medicina atribuye la reincidencia a la baja cobertura de inmunización: las vacunas para neumococo, rotavirus e influenza escasean en los centros de salud pública desde 2014

Venezuela es el octavo país con menor cobertura de inmunización porque la mitad de los niños menores de cinco años no ha recibido o completado el esquema de vacunación, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En el mismo listado están Corea del Norte, Papúa Nueva Guinea y Somalia.

Para prevenir enfermedades como la rubeola, sarampión, poliomielitis, entre otras, la cobertura de vacunación debe ser de 95 %, pero en el país se sitúa en 50,5 %. Hace 20 años o menos, la cobertura era 80 % y 90 % en las vacunas de BCG, antiamarílica y pentavalente.

2017 | Suspendidos trasplantes de órganos

85 niñas, niños y adolescentes del servicio de nefrología del Hospital JM de los Ríos murieron entre 2017 y 2024 por la suspensión del programa de trasplantes de órganos –de donantes vivos o fallecidos– en Venezuela, según estimaciones de la ONG Prepara Familia. Estos procedimientos se hacían en hospitales públicos del país desde 1967.

En 2017, el Estado venezolano anunció la paralización temporal de los trasplantes de riñón, por la escasez de inmunosupresores y la falta de insumos en los hospitales públicos. Pero la medida que sería por tres meses se ha extendido a dos años. Desde de la suspensión hay 3.500 personas en lista de espera.

Los convenios internacionales como el del trasplante de médula ósea, que se ejecutaba en Italia, también fueron suspendidos, porque el Estado venezolano adeuda 10.000 millones de euros.

2018-2024 | Detenciones

de trabajadores de salud

En mayo de 2018, dos médicos del Hospital Adolfo Pons de Maracaibo fueron detenidos en una protesta liderada por los trabajadores de salud para denunciar la escasez de insumos, materiales y equipos. Policías los golpearon y se los llevaron arrastrados para replegar la concentración. Uno de los doctores sufrió una fractura del tabique nasal.

Este caso no fue aislado. En la última década el gobierno de Nicolás Maduro ha criminalizado al personal sanitario que ha salido a las calles a reclamar aumentos de salario y la dotación de los hospitales, por no tener los materiales esenciales para atender a los pacientes.

12 trabajadores de salud fueron detenidos en el país entre marzo y agosto de 2020, durante el confinamiento por el COVID-19, de acuerdo con Amnistía Internacional. Ninguno de ellos fue informado de los cargos que se le imputan.

La organización alertó que Venezuela fue el único país de la región que encarceló a personal sanitario.

En 2024 los arrestos han continuado. En diciembre de este año, una médica residente del hospital de la Universidad de Los Andes fue aprehendida en Mérida porque guardaba insumos en su bolso de mano que media menos de 30 centímetros. Guardar insumos médicos que donan otros pacientes es una práctica habitual entre los residentes de postgrado para atender a las personas en los hospitales que no tienen dinero para comprar lo que escasea en esos centros.

2018 | Éxodo de médicos

y enfermeras

42.000 trabajadores de salud abandonaron el país en los últimos años por salarios inferiores a 10 dólares mensuales; la falta de insumos y equipos médicos en los centros de salud; la escasez de medicamentos y la persecución en los hospitales, de acuerdo con la Federación Médica Venezolana.

La fuga de médicos, enfermeros y otros profesionales del sector agravó el déficit de personal en los hospitales públicos. Por ejemplo, A mediados de 2018, el número de enfermeras contratadas en el Hospital Pastor Oropeza de Barquisimeto pasó de 530 a 410. Las renuncias continuaron en los años siguientes, en ese y otros centros.

Desde enero de 2018, los empleados públicos, incluyendo los del sector salud, cobran un bono de $100 dólares mensuales. Aun así, el salario de los médicos y enfermeros venezolanos equivale a la cuarta parte del salario mínimo de un trabajador en Colombia.

A partir de ese mismo año, los concursos de postgrados de medicina y enfermería llegaron a quedar desiertos o algunos fueron clausurados por falta de personal o médicos residentes. Cuatro de los 35 postgrados que ofrecía el Hospital Universitario de Caracas ya estaban cerrados para 2022 debido a la renuncia masiva de docentes y la falta de equipamiento.

Una investigación académica señala que para 2023, el país perdió 30,5 % de los profesionales y técnicos formados por el Estado. La nómina del Sistema Público Nacional de Salud (Spns) pasó de 30.287 especialistas a 23.697 en la última década.

2020-2023 | Aumento

de las muertes maternas

y por cáncer de mama

Venezuela registra el mayor incremento de muertes maternas en el mundo durante el siglo XXI. De 2005 a 2020, la tasa de muertes maternas pasó de 105 a 259 por cada 100.000 nacidos vivos, según la Organización Panamericana de Salud (OPS). Este es uno de los indicadores más importantes para medir el desarrollo y salud de la población.

Solo un estado de Venezuela retrocedió 70 años en la prevención de la mortalidad materna. En Lara, este indicador se situó en 140 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. La cifra se aproxima a la tasa de 1952 que cerró en 170 muertes maternas, advierte el Labotarorio de Desarrollo Humano (Ladeshu) que hace seguimiento a esta situación desde 2018.

En 2023 también se registró un aumento de las muertes por cáncer de mama: la Sociedad Anticancerosa de Venezuela contabilizó 3.515 defunciones. Este es un incremento de 40 % de las muertes si se compara con el año 2016, que cerró con 2.513 decesos. Los tratamientos para esta enfermedad escasean desde 2013.

2021-2024 | Cobros indebidos en hospitales públicos

Los insumos médicos no son el único requerimiento para garantizar la atención de los pacientes en los hospitales públicos de Venezuela. Un esquema de cobros indebidos se hace cada vez más común en los servicios quirúrgicos a cambio de evadir las listas de espera.

Una investigación de El Pitazo y Connectas identifica cuatro modalidades de cobros para condicionar el ingreso de un paciente al quirófano en al menos 31 hospitales del país: pago directo al personal de salud por el cupo quirúrgico; pago de consultas a los médicos tratantes; entrega de comida, combustible o insumos médicos adicionales para el equipo de guardia y condicionamiento del alquiler de materiales o equipos médicos que no hay en el hospital a empresas específicas.

Los cobros ilegales no han cesado en los centros públicos para 2024.